Un’attenta valutazione dei progressi verso la lotta ai cambiamenti climatici è fondamentale per capire come le diverse componenti di questa politica si sviluppano nel tempo e se il cambiamento va nella direzione desiderata. L’analisi di indicatori riguardanti lo stato del clima e la sua evoluzione costituisce la base informativa indispensabile per la valutazione della vulnerabilità e degli impatti dei cambiamenti climatici.

Sono presenti gli indicatori ISPRA che maggiormente possono contribuire a descrivere o a monitorare, parzialmente o integralmente le varie componenti dei vari aspetti dei cambiamenti climatici.

AFFINITA' TERMICA MEDIA DELLE CATTURE DELLA PESCA COMMERCIALE

Data aggiornamento scheda:

Il riscaldamento degli oceani sta determinando uno spostamento geografico e batimetrico delle specie marine più sensibili alla temperatura. Nelle zone temperate, come il Mediterraneo, questo fenomeno si traduce in un’espansione verso Nord delle specie ad affinità calda. Cambia quindi la composizione delle comunità marine e, di conseguenza, delle catture della pesca. Questo fenomeno è descritto da un indicatore noto nella letteratura scientifica come “Mean Temperature of the Catch (MTC)”, che rappresenta l’affinità termica media delle catture della pesca commerciale. Nel Mar Adriatico (Divisione FAO 37.2.1), l’affinità termica media delle catture delle flotte italiane è aumentata da 19,2 °C (media 1987-1996) a 20,1 °C (media 2012-2022), con una crescita annua significativa di 0,03 °C; nel Mar Ionio – Mediterraneo centrale (Divisione FAO 37.2.2) è aumentata da 20,3 a 22,3 °C, con un aumento annuo significativo di 0,07 °C; nel Mar di Sardegna – Mediterraneo occidentale (Divisione FAO 37.1.3) da 20,5 a 22,5 °C, con un aumento annuo significativo di 0,07 °C.

BILANCIO DI AZOTO E FOSFORO DA IMPIANTI DI ACQUACOLTURA IN AMBIENTE MARINO

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce una stima dell'apporto e della sottrazione di azoto e fosforo, operata rispettivamente dai pesci e dai mitili nell'ambiente costiero in cui si svolgono le attività di allevamento. Il bilancio tra l’immissione di nutrienti da parte dei pesci allevati e la sottrazione da parte dei molluschi consente di stimare, a livello regionale, il contributo quantitativo netto dell'acquacoltura nei processi trofici lungo le coste italiane. A livello nazionale, nel 2020, la stima del bilancio di azoto e fosforo derivante dalle attività di allevamento intensivo di specie ittiche e di mitili evidenzia, una riduzione, rispetto al 2019, dell'apporto di tali nutrienti dovuto al decremento della produzione di pesci allevati e una diminuzione della sottrazione di tali nutrienti dovuta al decremento della produzione di mitili allevati. A livello regionale, in Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Marche la sottrazione di azoto e fosforo, operata dai mitili, è maggiore della immissione operata dai pesci.

BILANCIO DI MASSA DEI GHIACCIAI

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore è elaborato per un campione ridotto di ghiacciai alpini, e rappresenta la somma algebrica tra la massa di ghiaccio accumulato, derivante dalle precipitazioni nevose, e la massa persa per fusione nel periodo di scioglimento. I dati di bilancio di massa costituiscono un'indicazione fondamentale per valutare lo "stato di salute" dei ghiacciai. Dall’analisi dei dati dal 1995 al 2023 emerge che, per i corpi glaciali considerati a livello complessivo, il bilancio cumulato mostra perdite significative che ammontano da un minimo di quasi 25 metri di acqua equivalente per il ghiacciaio del Basòdino a un massimo di oltre 50 metri per il ghiacciaio di Caresèr, per una perdita di massa media annua pari a oltre un metro di acqua equivalente.

CERTIFICATI BIANCHI

Data aggiornamento scheda:

Il meccanismo dei Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica – TEE) è stato introdotto dai decreti ministeriali del 24 aprile 2001, con la finalità di incentivare la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali per ottemperare agli obiettivi nazionali di risparmio in capo ai soggetti obbligati. I TEE sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di 1 tonnellata equivalente di petrolio (tep). Il meccanismo Certificati Bianchi (CB) è stato gradualmente modificato nel corso degli anni, coerentemente con l’evoluzione legislativa. Nel periodo 2006-2023 complessivamente sono stati certificati risparmi addizionali di energia primaria pari a circa 29,3 Mtep e riconosciuti 58,5milioni di titoli di efficienza energetica.

CONCENTRAZIONE OSTREOPSIS OVATA

Data aggiornamento scheda:

Ostreopsis cf. ovata è una microalga bentonica potenzialmente tossica, ad oggi presente nella maggior parte delle regioni costiere italiane con fioriture che possono dare luogo a fenomeni di intossicazione umana e a effetti tossici su organismi marini bentonici (stati di sofferenza o mortalità). La continua espansione lungo le coste italiane di Ostreopsis cf. ovata, delle sue fioriture e delle problematiche sanitarie, ambientali ed economiche ad essa associate, ha portato a istituire un programma di monitoraggio di sorveglianza della microalga a partire dal 2007. Tale attività viene eseguita annualmente nella stagione estiva dalle Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA). I dati finora forniti dalle ARPA, raccolti ed elaborati da ISPRA hanno chiarito la distribuzione e l’andamento delle fioriture a livello nazionale e regionale. Ad oggi la microalga è stata riscontrata almeno una volta nelle campagne di monitoraggio finora effettuate in 12 regioni costiere su 15. Nel 2024, l'Ostreopsis cf. ovata è presente in 11 regioni costiere ovvero in 135/196 stazioni (68,9%), mentre risulta assente in tutti i campioni prelevati lungo le coste dell'Emilia-Romagna, Marche, Molise e Veneto.

CONSUMI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE ECONOMICO

Data aggiornamento scheda:

I consumi finali di energia elettrica sono cresciuti costantemente dal 1990 al 2008 per poi flettere per effetto della crisi economica. Dal 2015 i consumi tornano a crescere fino a raggiungere un livello stabile dal 2017. In seguito agli effetti della pandemia di SARS-CoV-2 i consumi del 2020 si sono ridotti del 5,7% rispetto all’anno precedente con un rimbalzo del 6,2% nel 2021. Nel 2022 si registra un decremento dell’1,8% rispetto al 2021, attestandosi al valore di 24,7 Mtep. La quota dei consumi nell'industria è scesa dal 51,7% nel 1990 al 38,9% nel 2022, quella del settore civile (terziario e residenziale) è aumentata dal 43,2% al 55,6%, quella dell’agricoltura e pesca è rimasta quasi costante intorno al 2%, mentre quella dei trasporti, con delle fluttuazioni, si mantiene pari al 3,1%.

CONSUMI FINALI E TOTALI DI ENERGIA PER SETTORE ECONOMICO

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore misura l'energia consumata dagli utenti finali e l’energia totale consumata dal Paese. A partire dal 1990 si registra un andamento crescente dell’energia disponibile per i consumi finali, con un picco raggiunto nel 2005. Successivamente si rileva un’inversione di tendenza fino a un minimo toccato nel 2014. Fino al 2018 si osserva una ripresa dei consumi finali seguita dalla flessione nel 2019 e dalla repentina riduzione nel 2020 a causa del lockdown delle attività economiche per contenere la diffusione della pandemia di SARS-CoV-2, seguita dalla ripresa dei consumi nel 2021, per poi diminuire nel 2022. Nel 2022 l’energia disponibile per il consumo finale, contabilizzata secondo la metodologia adottata da Eurostat, è pari a 112,0 Mtep, -6,9% rispetto al 2021.

CONSUMI SPECIFICI MEDI DI COMBUSTIBILE NELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI FOSSILI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore misura l'energia primaria, in MJ, necessaria per produrre un kWh di elettricità o, meglio, esprime l'efficienza della conversione dell'energia primaria delle fonti fossili in elettricità per il consumo finale. I dati disponibili mettono in evidenza una riduzione dei consumi specifici relativi alla produzione di energia elettrica del 19,4% per la produzione lorda e di circa il 21% per quella netta dal 1996 al 2023. Il trend di lungo termine dell'indicatore mostra quindi un incremento dell’efficienza di produzione elettrica del parco termoelettrico.

CONSUMI TOTALI DI ENERGIA PER FONTI PRIMARIE

Data aggiornamento scheda:

L'analisi del contributo delle diverse fonti energetiche primarie al consumo interno lordo di energia mostra che il ruolo predominante dei prodotti petroliferi si sta riducendo a favore dell’incremento del gas naturale (37,9% del totale nel 2022) e delle fonti rinnovabili (19,0% del totale nel 2022). La maggiore diversificazione e l’incremento del ruolo delle fonti rinnovabili hanno effetti positivi sul livello di autosufficienza energetica dell’Italia, tra i più bassi tra i paesi industrializzati.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SETTORE TURISTICO

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore illustra il consumo di energia elettrica nel settore turistico, identificato dall’ATECO “Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione”. Nel 2023, tale settore rappresenta il 4,2% del consumo complessivo di energia elettrica in Italia. Considerando esclusivamente le attività ricettive, come alberghi, campeggi e altre strutture per brevi soggiorni, questa quota si riduce all’1,5%. Nel 2023, nella sottocategoria "alloggi", l'83,8% dei consumi di energia elettrica è da attribuire agli "alberghi e strutture simili".

CRESCITA DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE A VENEZIA (ICLMM)

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore misura l'innalzamento del livello medio del mare a Venezia, risultando di fondamentale importanza per gli studi e gli interventi di conservazione della città di Venezia, nonché delle lagune e delle zone costiere alto adriatiche a rischio di inondazione. A Venezia, il livello medio del mare si presenta in tendenziale aumento sin dall'inizio delle registrazioni: nel periodo 1872-2024 il livello aumenta in media di 2,6 mm/anno, con un andamento non sempre costante e uniforme nel tempo. A tal proposito, si ritiene opportuno porre in evidenza il tasso relativo all’ultimo trentennio (1993-2024), dove l’innalzamento del livello medio mare risulta quasi raddoppiato (4,8 mm/anno).

DIPENDENZA ENERGETICA

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore mostra la dipendenza dell'economia nazionale dalle importazioni di diverse fonti energetiche per soddisfare il proprio fabbisogno. La diminuzione della quota di petrolio e l’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili determina la diminuzione della dipendenza energetica nazionale. A partire dal 2007 si osserva una riduzione della dipendenza energetica, passata dal valore massimo registrato nel 2006 dell'85,5% al minimo del 75,1% del 2020. Nel 2021 la dipendenza fa registrare il 76,9%, in risalita rispetto all’anno precedente; nel 2022, la dipendenza continua a crescere fino al 78,7%.

DOMANDA E INTENSITÀ DEL TRASPORTO MERCI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore valuta la domanda del trasporto di merci (anche in relazione alla crescita economica) e l'evoluzione nel tempo della ripartizione modale. La domanda di trasporto viene soddisfatta in maniera crescente dall’autotrasporto che per incremento e quota modale (62% circa nel 2023) continua a essere predominante rispetto alle altre modalità di trasporto.

DOMANDA E INTENSITÀ DEL TRASPORTO PASSEGGERI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore misura la domanda di trasporto passeggeri (secondo le diverse modalità) e ne rapporta l'andamento con quello della crescita economica e della popolazione. La domanda di trasporto viene soddisfatta in maniera crescente dal trasporto stradale individuale (autovetture e motocicli) che per incremento e quota modale (81% circa nel 2023) continua a essere predominante rispetto alle altre modalità di trasporto.

EMISSIONI DI GAS SERRA (CO2 ,CH4 ,N2O, HFCS, PFCS, SF6 ): TREND E PROIEZIONI

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore rappresenta le proiezioni delle emissioni nazionali di gas serra fino al 2040, considerando lo scenario basato sulle politiche correnti al 31/12/2022, quindi incluse quelle del PNRR e lo scenario con le politiche e misure aggiuntive definite dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). Lo scenario è stato calcolato a partire dagli ultimi dati storici consolidati relativi al 2022, nonché dall’evoluzione attesa dei principali driver macroeconomici secondo le indicazioni fornite alla Commissione europea. Le riduzioni previste nelle emissioni di gas serra totali (incluso il LULUCF) stimate per il 2030, rispetto al 1990, nello scenario a politiche correnti e nello scenario con politiche aggiuntive risultano rispettivamente pari a -38% e -49%.

EMISSIONI DI GAS SERRA (CO2 ,CH4 ,N2O,HFCS,PFCS,SF6 ):PROCAPITE E PIL

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore rappresenta, nell'arco temporale 1990 - 2022, l’andamento delle emissioni di gas serra in Italia per abitante e rispetto al PIL. Si rileva una diminuzione per entrambi, accentuata dalla crescita della popolazione e del PIL, che evidenziano dunque un disaccoppiamento tra determinanti e pressioni.

EMISSIONI DI GAS SERRA (CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, SF6): DISAGGREGAZIONE SETTORIALE

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore rappresenta la serie storica delle emissioni di gas serra nazionali dal 1990 al 2022, per settore di provenienza. Dall’analisi dei dati si registra, nel 2022, una riduzione sensibile delle emissioni rispetto al 1990 (-21%), spiegata dalla recessione economica che ha frenato i consumi negli ultimi anni ma anche da un maggiore utilizzo di energie rinnovabili, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 provenienti dal settore energetico (-20 % rispetto al 1990).

EMISSIONI DI GAS SERRA COMPLESSIVE E DA PROCESSI ENERGETICI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore riguarda le emissioni in atmosfera dei gas serra che influenzano gli equilibri climatici. Nel 2023 i processi energetici sono stati all’origine del 95,5% delle emissioni di anidride carbonica, del 12,9% delle emissioni di metano e del 22,4% delle emissioni di protossido di azoto, mentre non hanno contribuito alle emissioni di sostanze fluorurate; complessivamente, l’80,3% delle emissioni di gas serra è stato di origine energetica. Nel periodo 1995-2023, l’andamento delle emissioni di gas serra da processi energetici è stato sostanzialmente parallelo a quello dei consumi energetici fino al 2004, mentre successivamente si delinea un disaccoppiamento che diventa più accentuato negli ultimi anni, in seguito alla riduzione del PIL e alla sostituzione di combustibili a più alto contenuto di carbonio con il gas naturale e all’incremento della quota di energia da fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e nell’industria. Nel 2023 si registra una riduzione delle emissioni da processi energetici pari all'8,4% rispetto al 2022.

EMISSIONI DI GAS SERRA DA PROCESSI ENERGETICI PER SETTORE ECONOMICO

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore valuta l'andamento delle emissioni di gas serra da processi energetici per i diversi settori, al fine di diminuire l'impatto dell'uso di energia sui cambiamenti climatici. Le emissioni di gas serra da processi energetici nel periodo 1990-2023 sono diminuite del 27,5 % con andamenti differenti per i vari settori. Le emissioni dal settore civile sono diminuite del 12,6% rispetto al 1990, quelle da trasporti sono aumentate del 5,8%. Nello stesso periodo, le emissioni dal settore delle industrie energetiche scendono del 47,3% mentre quelle dalle industrie manifatturiere mostrano una riduzione del 45,2%. Nel 2023 le emissioni da processi energetici sono state 308,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (-8,4% rispetto all’anno precedente).

EMISSIONI DI GAS SERRA DAI TRASPORTI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore valuta le emissioni dei gas serra prodotte dal settore dei trasporti per verificare il raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali. Nel 2023 in Italia i trasporti sono responsabili del 28,3% delle emissioni totali di gas serra. Nel periodo 1990 - 2019 le emissioni del settore trasporti (esclusi i trasporti internazionali/bunkers) crescono del 4,0 %; nel 2020 si verifica una marcata riduzione (-18,6%, rispetto al 2019) fondamentalmente imputabile alle misure di restrizione della mobilità dovute alla crisi pandemica, successivamente, dal 2020 al 2021, si registra un aumento delle emissioni pari al 18,9%. Nel 2023, si conferma un ritorno ai livelli pre-pandemia. Nel complesso le emissioni del settore dal 1990 al 2023 aumentano del 6,7%. Varie criticità caratterizzano il sistema dei trasporti nazionali, distante dagli ambiziosi obiettivi al 2030 e al 2050 sull’abbattimento delle emissioni dei gas serra a livello europeo.

EMISSIONI DI GAS SERRA DALL'AGRICOLTURA

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore descrive le emissioni di gas serra (CH4, N2O, CO2) in atmosfera prodotte dal settore agricolo, dovute principalmente alla gestione degli allevamenti e all’uso dei fertilizzanti e permette di valutare il peso del settore rispetto al totale di emissione nazionale e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione. L'andamento delle emissioni di gas serra del settore agricoltura a partire dal 1990 è in tendenziale diminuzione; tuttavia, ulteriori interventi di riduzione dovranno essere intrapresi per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), del Protocollo di Kyoto e delle Direttive europee. In particolare, l’obiettivo al 2030 per l’Italia fissato dal Regolamento Effort Sharing (2023/857/EC) è pari a -43,7% di riduzione delle emissioni complessive di gas serra dei settori agricoltura, civile, trasporti, rifiuti e impianti industriali non inclusi nella Direttiva EU-ETS (European Union Emission Trading Scheme), rispetto ai livelli del 2005. Nel 2022, le emissioni di gas serra dall’agricoltura hanno un peso marginale rispetto al totale delle emissioni dei settori del Regolamento Effort Sharing, pari all’11,2%; mentre la riduzione delle emissioni di gas serra del settore agricoltura rispetto al 2005 è pari a -12,2%.

EMISSIONI DI GAS SERRA NEI SETTORI ETS ed ESD

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore è costituito dalle quote di emissione generate dagli impianti soggetti al sistema di scambio di quote (EU emissions trading, EU ETS), istituito con la Direttiva 2003/87/CE, e le emissioni di tutti i settori non coperti dal sistema ETS, ovvero piccola-media industria, trasporti, civile, agricoltura e rifiuti, secondo la Decisione 406/2009/CE (Effort Sharing Decision, ESD) fino al 2020 e secondo il Regolamento Effort Sharing (ESR 2018/842) dal 2021. Le emissioni dei settori non ETS, mentre nel 2020 sono state inferiori all’obiettivo richiesto di 37 MtCO2eq, nel 2022 non sono in linea con quanto richiesto dall’obiettivo, poiché superiori 5,5 MtCO2eq.

ENTITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Data aggiornamento scheda:

Il fenomeno degli incendi boschivi, analizzato sulla base dei dati raccolti dal 1970 al 2023 dal Corpo Forestale dello Stato, ora CUFA dell'Arma dei Carabinieri, presenta un andamento altalenante, con anni di picco (1993, 2007, 2017, 2021) che si alternano ad anni di attenuazione (2013, 2014, 2018). La presenza degli incendi all’interno delle Aree Protette è alta, con valori eccezionalmente elevati in alcune annate, come il 2021 o il 2022, in cui sono stati percorsi dal fuoco, rispettivamente 26.507 e 11.101 ettari. Molto alta l’incidenza degli incendi di origine volontaria, che rappresentano circa la metà degli eventi registrati, arrivando in alcuni anni a superare il 60% (2012, 2014, 2015, 2016, 2020).

EVENTI ALLUVIONALI

Data aggiornamento scheda:

Nel 2023, l'Italia ha vissuto uno degli anni più caldi degli ultimi 150 anni, secondo solo al 2022. La temperatura media e massima hanno raggiunto nuovi record, con ottobre che ha registrato temperature superiori di oltre 3°C rispetto alla media del periodo 1991-2021, segnando il valore più alto dal 1961. Durante l'estate, intense ondate di calore hanno colpito il paese, con temperature record di 48,2°C registrate il 24 luglio a Jerzu e Lotzorai in Sardegna, e 41,2°C a Roma all'inizio di agosto. La siccità ha continuato a essere un problema significativo, con il Nord e il Centro Italia che hanno sperimentato condizioni di siccità severa nei primi quattro mesi dell'anno, attenuatesi successivamente. Tuttavia, negli ultimi tre mesi dell'anno, la Sicilia e parte della Calabria ionica hanno sofferto di una siccità estrema con un notevole deficit di precipitazioni.

Eventi meteorologici estremi hanno colpito diverse regioni, causando gravi danni. In maggio, l'Emilia-Romagna è stata devastata da due eventi pluviometrici eccezionali, che hanno portato a inondazioni, frane e 17 decessi. Il 2 novembre, forti temporali in Toscana hanno causato esondazioni e 8 vittime, con piogge eccezionali registrate nelle province di Pisa, Livorno, Pistoia e Prato.

In sintesi, il 2023 è stato caratterizzato da temperature record, siccità persistente e eventi meteorologici estremi che hanno avuto un impatto significativo su diverse regioni italiane.

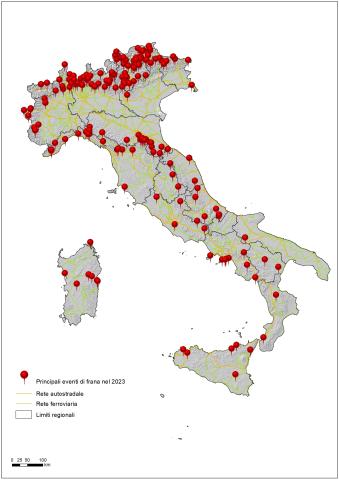

EVENTI FRANOSI PRINCIPALI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce informazioni sui principali eventi franosi che hanno causato vittime, feriti, evacuati e danni a edifici, beni culturali, infrastrutture lineari di comunicazione primarie e infrastrutture/reti di servizi sul territorio nazionale nell’ultimo anno. I principali eventi di frana, verificatisi nel 2023, sono stati 192 e hanno causato 11 morti, 24 feriti e danni prevalentemente alla rete stradale e a edifici.

FLUSSI DI ENERGIA E DOMESTIC ENERGY FOOTPRINT

Data aggiornamento scheda:

Un sistema economico funziona anche grazie agli impieghi energetici.

Il consumo totale di energia delle unità residenti indica la quantità di energia utilizzata dalle attività economiche e dalle famiglie per le attività di produzione e di consumo, distinguendone gli usi energetici da quelli non energetici.

Il consumo totale di energia in Italia nel 2021 è pari a 7,05 exajoule, con una riduzione rispetto al 2008 del 17,1%. Il consumo totale è finalizzato per la quasi totalità agli usi energetici. Sempre nel 2021, oltre due terzi degli usi energetici totali sono imputabili alle attività produttive. Fra queste, le prime sei per usi energetici (poco più della metà degli usi totali) contribuiscono a poco meno del 7% del Prodotto interno lordo italiano . Il 31% degli usi energetici totali è dovuta ai consumi delle famiglie (principalmente riscaldamento/raffrescamento e trasporto).

ISPRA stima inoltre la footprint energetica interna, che permette di analizzare gli usi energetici dal lato della domanda finale interna e di evidenziarne l'ammontare diretto e indiretto incorporato nei beni e nei servizi offerti sul mercato interno dalle filiere produttive italiane.

GIORNI CON GELO

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore descrive la tendenza dei fenomeni di freddo intenso in Italia, più precisamente esprime il numero di giorni con temperatura minima assoluta dell'aria minore o uguale a 0°C. Nel 2023 è stata osservata una diminuzione di circa 10 giorni con gelo rispetto al valore medio calcolato nel trentennio di riferimento (1991-2020).

GIORNI ESTIVI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore descrive la tendenza dei fenomeni di caldo intenso in Italia, più precisamente esprime il numero di giorni con temperatura massima dell'aria maggiore di 25 °C. Nel 2023 è stato osservato un incremento di circa 19 giorni estivi rispetto al valore medio calcolato nel trentennio di riferimento (1991-2020).

GIORNI TORRIDI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore descrive la tendenza dei fenomeni di caldo intenso in Italia, più precisamente esprime il numero di giorni con temperatura massima dell'aria maggiore di 35 °C. Nel 2023 è stato osservato un incremento di circa 7 giorni torridi rispetto al valore medio calcolato nel trentennio di riferimento (1991-2020).

INDICE DI RUNOFF

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce su base annuale la valutazione, espressa in percentuale, del rapporto tra il volume annuo del runoff (ruscellamento superficiale) e il volume annuo di precipitazione. Questo indicatore ha lo scopo di fornire una valutazione della quantità di acqua che si trasforma direttamente in deflusso superficiale rispetto al totale delle precipitazioni e di valutare il trend sul lungo periodo, anche in relazione al possibile impatto dovuto ai cambiamenti climatici. I valori annuali dell'indicatore sono, inoltre, confrontati con il corrispondente valore medio calcolato sull’intero periodo 1951–2024.

Nel 2024, il valore dell’indicatore è risultato uguale al 26,1%, superiore al valore medio di 25,1% di lungo periodo. Questo dato segna un’inversione di tendenza rispetto al 2023, in cui si è registrato un valore del 23,7%, inferiore alla media. Il confronto è ancora più marcato con il 2022, anno in cui l’indicatore ha toccato un minimo storico del 18,5%.