Descrizione 1

Antonio Caputo, Francesca Palomba

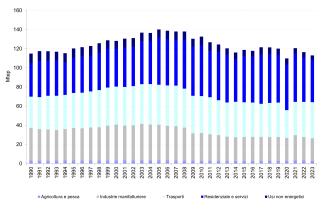

L'indicatore misura l'energia consumata dagli utenti finali e l’energia totale consumata dal Paese. A partire dal 1990 si registra un andamento crescente dell’energia disponibile per i consumi finali, con un picco raggiunto nel 2005. Successivamente si rileva un’inversione di tendenza fino a un minimo toccato nel 2014. Fino al 2018 si osserva una ripresa dei consumi finali seguita dalla flessione nel 2019 e dalla repentina riduzione nel 2020 a causa del lockdown delle attività economiche per contenere la diffusione della pandemia di SARS-CoV-2, seguita dalla ripresa dei consumi nel 2021, per poi diminuire nei due anni successivi. Nel 2023 l’energia disponibile per il consumo finale, contabilizzata secondo la metodologia adottata da Eurostat, è pari a 110,5 Mtep, -1,3% rispetto al 2022.

L'indicatore, calcolato secondo la metodologia Eurostat, fornisce informazioni sui fabbisogni di energia dell'intera economia nazionale, per i diversi settori.

Valutare l'andamento dei consumi totali di energia a livello nazionale e per settore, al fine di diminuirne l'uso.

L’Europa ha aggiornato il quadro strategico per il clima fissando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 del 55% rispetto al 1990, una quota di almeno il 42,5% di energia rinnovabile (accordo provvisorio nel 2023 con intenzione di puntare al 45%) e la riduzione dell’11,7% dei consumi di energia finale rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento (reference scenario 2020). In attuazione della governance UE dell'energia, l'Italia ha inviato il 1° luglio 2024 alla Commissione europea la versione aggiornata del Piano nazionale integrato per l'energia e clima (PNIEC). Il PNIEC assorbe i precedenti documenti programmatici e definisce le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas serra. In merito ai consumi di energia finale, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione Europea, il PNIEC afferma che il livello di consumi dell’Italia, considerando le misure aggiuntive alle politiche vigenti, dovrebbe ammontare a 102 Mtep di energia finale e 123 Mtep di energia primaria nel 2030, lontani dagli obiettivi calcolati in base alla Direttiva EED III di 93 e 111 Mtep rispettivamente. Sono inoltre stabiliti gli obiettivi vincolanti di riduzione dei consumi di energia finale tramite regimi obbligatori di efficienza energetica definiti ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2018/2002/UE. Tali obiettivi si traducono nella riduzione dei consumi finali di energia, in ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, di un valore pari allo 0,8% dei consumi annui medi del triennio 2016-18, mediante politiche attive. Questo obiettivo equivale a una riduzione di 73,42 Mtep cumulati dal 2021 al 2030.

In merito ai principali riferimenti normativi nazionali per gli obiettivi al 2020 si cita il D.Lgs. n. 102/2014, modificato e integrato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 73, che contiene le disposizioni di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla Direttiva 2018/2002/UE. Per ciò che concerne l'efficienza energetica e gli obiettivi al 2030 si riporta un elenco dei principali atti normativi: Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia. Direttiva UE 2018/2002 (cd. Direttiva EED) sull'efficienza energetica (che modifica la precedente Direttiva 2012/27/UE), recepita dal Decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020. Il decreto legislativo ha apportato integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 102/2014. Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive), recepita dal Decreto legislativo n. 48 del 10 giugno 2020. Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica.

Descrizione 2

European Environment Agency, Energy and Environment in the European Union, Environmental issue report, No. 31, 2002

European Energy and Transport Trends to 2030–2007 update. European Commission DG TREN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2008

MASE, Bilancio Energetico Nazionale, anni vari, https://dgsaie.mise.gov.it/bilancio-energetico-nazionale

MASE, 2023, La Situazione energetica nazionale nel 2021, https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2021.pdf

Da gennaio 2019 Eurostat ha aggiornato la serie storica adottando una nuova metodologia in cui la principale variazione è rappresentata dallo spostamento di parte dei consumi dal settore siderurgico alla trasformazione; una ulteriore variazione metodologica è intervenuta dal 2021, in relazione alla contabilizzazione dei consumi di combustibili per l'autoproduzione di calore nel settore industriale, precedentemente contabilizzati in trasformazione. Pertanto, i dati presentati non sono confrontabili con le edizioni precedenti.

Qualificazione dati

ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)

EUROSTAT (Ufficio Statistico delle Comunità Europee)

MASE (Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica)

MASE, Bilanci energetici nazionali, https://dgsaie.mise.gov.it/bilancio-energetico-nazionale

ENEA, Bilanci energetici regionali

EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Nazionale

1990-2023

Qualificazione indicatore

L’elaborazione dei consumi, dal 2015, segue la metodologia Eurostat e riguarda l’intera serie storica. Da gennaio 2019 Eurostat ha aggiornato la serie storica adottando una nuova metodologia in cui la principale variazione è rappresentata dallo spostamento di parte dei consumi dal settore siderurgico alla trasformazione; pertanto, i dati presentati non sono confrontabili con le edizioni precedenti.

Dal 1990 si registra un andamento crescente dell’energia disponibile per i consumi finali, con un picco raggiunto nel 2005 (+21,3% rispetto al 1990). Successivamente si osserva un’inversione di tendenza, con un calo del consumo nel 2014 pari al 18,4% rispetto al 2005 e -1% rispetto al 1990 (Tabella 1 e Figura 1). La caduta dei consumi è stata accelerata dalla crisi economica. Dal 2015 l’energia disponibile per i consumi finali mostra una ripresa fino al 2017 seguita da un declino negli anni successivi. La rilevante riduzione registrata nel 2020 (-7,9% rispetto al 2019) è dovuta al lockdown delle attività economiche per contenere la diffusione della pandemia di SARS-CoV-2. Nel 2021 si registra un incremento dell’energia disponibile per i consumi finali (+10,1 rispetto al 2020), seguito dal decremento degli anni successivi fino al 2023 con 110,5 Mtep, inferiore a quella registrata nel 1990 (-4%).

I consumi finali dei settori mostrano andamenti differenti rispetto al 1990: in agricoltura il valore è diminuito del 4,3%, mentre nell’industria presenta un declino del 31,4%. Il settore dei trasporti registra un incremento del 15,3%, mentre nei settori residenziale e servizi si segnala un aumento, rispettivamente, del 5,9% e del 103,1%.

Dati

Tabella 1: Consumi finali di energia per settore economico

MASE, ENEA, EUROSTAT

* I consumi degli acquedotti sono inseriti nel settore Servizi

I consumi finali nazionali raggiungono un picco nel 2005 per poi diminuire drasticamente dal 2009 al 2014, in seguito alla crisi economica. Gli anni successivi hanno mostrato una ripresa fino al 2017, seguiti da una contrazione dei consumi che nel 2020 è particolarmente elevata per effetto della pandemia. Nel 2021 si registra una ripresa dei consumi, seguita dal declino negli ultimi anni.

Nel 2023, i trasporti e i servizi sono i soli settori che hanno registrato un incremento dei consumi finali di energia rispetto all’anno precedente, rispettivamente 2,8% e 2,9%. Nei restanti settori si registra una diminuzione (induystria: -5%; agricoltura e pesca: -4,3%; residenziale: -8,2%).