Descrizione 1

Antonio Caputo, Francesca Palomba

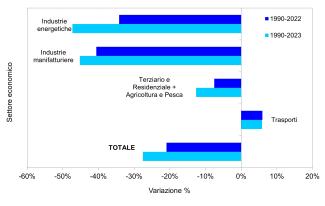

L’indicatore valuta l'andamento delle emissioni di gas serra da processi energetici per i diversi settori, al fine di diminuire l'impatto dell'uso di energia sui cambiamenti climatici. Le emissioni di gas serra da processi energetici nel periodo 1990-2023 sono diminuite del 27,5 % con andamenti differenti per i vari settori. Le emissioni dal settore civile sono diminuite del 12,6% rispetto al 1990, quelle da trasporti sono aumentate del 5,8%. Nello stesso periodo, le emissioni dal settore delle industrie energetiche scendono del 47,3% mentre quelle dalle industrie manifatturiere mostrano una riduzione del 45,2%. Nel 2023 le emissioni da processi energetici sono state 308,8 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (-8,4% rispetto all’anno precedente).

L'indicatore è costituito da una disaggregazione per settore delle emissioni di gas serra da processi energetici. I settori che contribuiscono alle emissioni di gas serra da processi energetici sono: le industrie energetiche, le industrie manifatturiere, il settore residenziale e servizi e trasporti. I gas serra che concorrono maggiormente alle emissioni da processi energetici sono: CO2, CH4 e N2O.

Valutare l'andamento delle emissioni di gas serra da processi energetici per i diversi settori, al fine di diminuire l'impatto dell'uso di energia sui cambiamenti climatici.

Il Protocollo di Kyoto prevedeva l'obiettivo di riduzione delle emissioni per l'Italia del 6,5% nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. La Conferenza sui cambiamenti climatici tenuta a Doha nel 2012 ha esteso il Protocollo di Kyoto fino al 2020, senza tuttavia raggiungere un accordo vincolante delle riduzioni in quella sede. Con la Conferenza di Parigi nel 2015 è stato raggiunto l’accordo per un contenimento dell’aumento della temperatura al di sotto della soglia di 2 °C, che era considerato l’obiettivo fissato prima della COP21, facendo il possibile per arrivare a 1,5°C. Nel contesto europeo sono stabiliti gli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di gas serra per il 2020 rispetto ai livelli del 1990, del 20% del fabbisogno energetico ricavato da fonti rinnovabili e l’obiettivo indicativo del miglioramento del 20% dell'efficienza energetica. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono separati per quelle derivanti dagli impianti industriali soggetti alla Direttiva ETS (Emissions Trading System) e quelle generate dagli altri settori regolati attraverso l’Effort Sharing Decision (ESD). Gli impianti ETS sono gestiti direttamente a livello europeo e il target di riduzione è del 21% rispetto al 2005, applicato a scala nazionale. Il target nazionale per i settori nell’ambito dell’ESD è una riduzione delle emissioni del 13% rispetto al 2005. Per le fonti rinnovabili il target nazionale prevede una quota del 17% del consumo finale lordo soddisfatto da fonti rinnovabili.

Nell’ambito del Green Deal l’Europa ha aggiornato il quadro strategico per il clima fissando l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 del 55% rispetto al 1990, una quota di almeno il 42,5% di energia rinnovabile (accordo provvisorio nel 2023 con intenzione di puntare al 45%) e un miglioramento almeno del 36% dell'efficienza energetica, in termini di riduzione dei consumi di energia finale e di almeno 39% in termini di riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario tendenziale (Modello PRIMES 2007). Per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra i settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell'UE dovranno ridurre le emissioni del 62% (rispetto al 2005), mentre i settori non ETS dovranno ridurre le emissioni del 40% (rispetto al 2005). Tali obiettivi sono stati tradotti in obiettivi vincolanti nazionali per gli Stati membri con l’adozione del regolamento Effort Sharing (ESR 2018/842). Per l’Italia è prevista una riduzione delle emissioni dai settori ESR del 43,7% rispetto al 2005. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento UE 2018/1999 che istituisce un sistema di Governance dell’Unione dell’Energia con il principale obiettivo di pianificare le politiche e misure messe in atto dagli Stati membri. Nel contesto della procedura che ha stabilito l’obiettivo del 55% è stata conferita forza di legge all’obiettivo della neutralità emissiva entro il 2050 prevedendo la definizione di una traiettoria, a livello europeo, per il periodo successivo al 2030. In tale contesto si collocano le Strategie nazionali di decarbonizzazione al 2050 che gli Stati membri devono adottare ai sensi del Regolamento UE 2018/1999. L’Italia ha adottato la propria Strategia nazionale di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nel gennaio 2021, in continuità con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), inviato alla Commissione nel 2020.

Le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi europei legati al European Green Deal e RePowerEU sono state considerate nel Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea nel 2021 e successivamente integrate nella bozza di PNIEC con orizzonte al 2030 inviato alla Commissione nel giugno 2023. La versione aggiornata definitiva del PNIEC è stata trasmessa alla Commissione europea il primo luglio 2024, contenente le nuove traiettorie di decarbonizzazione per il 2030 coerenti con il Fit for 55.

Il Piano ha l’obiettivo di realizzare una politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica e accompagni la transizione.

Descrizione 2

ISPRA, Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2023, National Inventory Report 2025, https://emissioni.sina.isprambiente.it/inventario-nazionale/

European Environment Agency, Energy and Environment in the European Union, Environmental issue report, No. 31, 2002, https://www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2002_31

L'accuratezza dell'indicatore si riduce passando dal livello nazionale a quello locale, per effetto della distribuzione non uniforme della produzione e del consumo di energia sul territorio nazionale.

Qualificazione dati

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

ISPRA, Inventario delle emissioni in atmosfera (https://emissioni.sina.isprambiente.it/inventario-nazionale/)

Nazionale

1990-2023

Qualificazione indicatore

Stima effettuata nell'ambito della predisposizione dell'inventario nazionale delle emissioni. Il valore equivalente in anidride carbonica è calcolato moltiplicando le emissioni di ogni gas per il relativo potenziale di riscaldamento globale rispetto all'anidride carbonica; ad esempio, i fattori di conversione sono 21 per il metano e 310 per il protossido di azoto. Per garantire la consistenza e la comparabilità dell'inventario, l'aggiornamento annuale delle emissioni comporta la revisione dell'intera serie storica sulla base delle informazioni disponibili e dei più recenti sviluppi metodologici. La disaggregazione settoriale utilizzata è la stessa utilizzata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (2002), "Energy and Environment in the European Union", Environmental Issue report, N. 31.

Nel 2023 le emissioni da processi energetici sono state 308,8milioni di tonnellate di CO2 equivalente (-8,4% rispetto all’anno precedente). I trasporti rappresentano il 35,4% delle emissioni. Le industrie energetiche il 25,9%. Il settore civile rappresenta il 22,3% e le industrie manifatturiere il 16,3% (Tabella 1). Nel 2023, il settore delle industrie energetiche ha registrato un calo del 19,9% al 2022 causato dalla riduzione della produzione delle centrali a carbone e dall'incremento delle produzioni da fonti rinnovabili.

Le emissioni di gas serra da processi energetici nel periodo 1990-2023 sono diminuite del 27,5% passando da 426,2 Mt CO2eq. a 308,8Mt CO2eq. I settori mostrano andamenti differenti. Le emissioni dovute ai trasporti presentano una prima fase di crescita fino al 2007 (+26,4 rispetto al 1990) e una successiva di decrescita dovuta fondamentalmente alla crisi economica e, negli anni più recenti, anche alla penetrazione nel mercato di veicoli più efficienti (-18,2% nel periodo 2007-2019); la notevole riduzione registrata dal 2019 al 2020 (-18,3 %) è imputabile alla contrazione delle percorrenze e dei consumi in conseguenza della crisi pandemica, mentre negli anni successivi si assiste a una ripresa (+25,5% nel 2023). Le emissioni dal settore residenziale e servizi presentano un andamento oscillante, con un decremento nel 2023 rispetto al 1990 pari al 12,6%. Nel settore delle industrie manifatturiere si osserva una riduzione dal 1990 accelerata dalla crisi economica successivamente al 2007 e dalla drastica riduzione del 2020 (-45,2% nel periodo 1990-2023). A ciò ha contribuito, inoltre, un aumento dell’efficienza, riscontrato soprattutto nel settore chimico. In particolare, nel 2023, le emissioni della categoria sono meno della metà rispetto al picco emissivo toccato nel 1999. Le emissioni del settore industrie energetiche, dopo aver raggiunto il massimo nel 2006, registrano successivamente una forte contrazione; in generale, si riducono nel 2023 del 47,3% rispetto al 1990 (Tabella 1 e Figura 1).

Dati

Tabella 1: Emissioni di gas serra da processi energetici per settore

ISPRA

Le emissioni di gas serra da processi energetici si riducono nel 2023 del 27,5% rispetto al 1990, a ciò contribuiscono in modo determinante le industrie manifatturiere e quelle energetiche, con una contrazione pari rispettivamente a 45,2% e 47,3%. Anche il peso dei diversi settori varia e, in particolare, le emissioni di gas serra da industrie manifatturiere passano dal 21,6% nel 1990 al 16,3 % nel 2023, mentre le industrie energetiche dal 35,6% al 25,9% (Tabella 1). Le emissioni da residenziale e servizi passano, invece, da 18,5% a 22,3%, quelle dovute ai trasporti da 24,2% a 35,4% (Tabella 1).