EVAPOTRASPIRAZIONE REALE

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce, per ciascun mese e per l’intero anno, la valutazione dell'altezza d'acqua cumulata mensile e annua, espressa in mm, ragguagliata alla superficie del territorio nazionale che effettivamente si trasferisce in atmosfera per i fenomeni di evaporazione dagli specchi liquidi e dal terreno e di traspirazione della vegetazione e, pertanto, non contribuisce alla formazione della risorsa idrica rinnovabile.

Nel 2024, il valore stimato dell'evapotraspirazione reale totale annua è stato pari a 540,3 mm, superiore del 9,5% al valore medio del periodo 1951–2024 stimato in 493,4 mm.

INDICE DI RUNOFF

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce su base annuale la valutazione, espressa in percentuale, del rapporto tra il volume annuo del runoff (ruscellamento superficiale) e il volume annuo di precipitazione. Questo indicatore ha lo scopo di fornire una valutazione della quantità di acqua che si trasforma direttamente in deflusso superficiale rispetto al totale delle precipitazioni e di valutare il trend sul lungo periodo, anche in relazione al possibile impatto dovuto ai cambiamenti climatici. I valori annuali dell'indicatore sono, inoltre, confrontati con il corrispondente valore medio calcolato sull’intero periodo 1951–2024.

Nel 2024, il valore dell’indicatore è risultato uguale al 26,1%, superiore al valore medio di 25,1% di lungo periodo. Questo dato segna un’inversione di tendenza rispetto al 2023, in cui si è registrato un valore del 23,7%, inferiore alla media. Il confronto è ancora più marcato con il 2022, anno in cui l’indicatore ha toccato un minimo storico del 18,5%.

EVAPOTRASPIRAZIONE POTENZIALE

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce, per ciascun mese dell'anno, la valutazione, mediante il metodo di Thornthwaite, dell'altezza d'acqua di evapotraspirazione potenziale cumulata mensile sul suolo naturale, espressa in mm, ragguagliata alla superficie del territorio nazionale.

Nel 2024, il valore stimato dell'evapotraspirazione potenziale totale annua sul suolo naturale è risultato pari a 806,0 mm, discostandosi del +16% dal valore medio relativo al periodo 1951–2024, stimato in 695,4 mm.

INFILTRAZIONE

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce, per ciascun mese e per l’intero anno, la valutazione dell'altezza d'acqua cumulata mensile e annua, espressa in mm, ragguagliata alla superficie del territorio nazionale, che si infiltra in profondità nel terreno a seguito delle precipitazioni.

Nel 2024, il valore del totale annuo dell’infiltrazione stimato in 226,8 mm, corrispondenti a 68,5 miliardi di metri cubi, è risultato leggermente superiore alla media del periodo 1951‒2024 stimata in 216,1 mm, corrispondenti a 65,3 miliardi di metri cubi.

PRECIPITAZIONI

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce la valutazione, espressa in mm, dell'altezza d'acqua, ragguagliata alla superficie del territorio nazionale, che precipita al suolo (sia in forma liquida sia solida) per ciascun mese e per l'intero anno.

L'indicatore relativo al 2024 è confrontato, per ciascun mese dell'anno, con i corrispondenti valori medi del periodo 1951–2024 ottenuti mediante la medesima metodologia. Nel 2024 il valore delle precipitazioni totali annue in Italia è stato di 1.055,5 mm (318,8 miliardi di metri cubi), maggiore di oltre il 10% del corrispondente valore medio di lungo periodo (LTAA-Long-Term Annual Average) e di circa l'8% rispetto alla media annua sull'ultimo trentennio climatologico 1991–2020.

Scendendo a livello regionale e distrettuale, la situazione è molto diversificata, con il Nord Italia che è stato interessato nel 2024 da quantitativi di precipitazione superiori alle medie di lungo periodo. Di contro, l'anomalia di precipitazione rispetto alla LTAA è stata negativa al Centro e al Sud e Isole maggiori.

SICCITÀ IDROLOGICA

Data aggiornamento scheda:

Le mappe di Standardized Precipitation Index (SPI) a 12 mesi forniscono una valutazione a livello nazionale e a larga scala delle condizioni di siccità idrologica, ottenute utilizzando i dati di precipitazioni raccolti e pubblicati dai servizi idro-meteorologici regionali e delle province autonome e quelli del soppresso Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN, ora confluito in ISPRA) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali. Il passo temporale di aggregazione a 12 mesi scelto per la valutazione dello SPI è quello che meglio descrive gli effetti della siccità (deficit di precipitazione) sulla portata dei fiumi, sulla ricarica degli invasi e sulla disponibilità di acqua nelle falde.

Nel 2024, le mappe di SPI a 12 mesi (SPI12) evidenziano condizioni di siccità, da estrema e moderata, per i territori dell'Italia centrale e per il Sud e le Isole maggiori. I mesi da giugno ad agosto 2024 sono stati quelli maggiormente caratterizzati da condizioni di siccità estrema sulla scala temporale di 12 mesi (SPI12 ≤ –2,0), come effetto del deficit di precipitazione riscontrato nella seconda metà del 2023 e poi nel 2024, in particolare sull'Italia meridionale. La massima estensione raggiunta da tale condizione si è osservata a giugno (16,1% del territorio italiano). Da maggio 2024 fino alla fine dell'anno, si è osservato anche un aumento delle aree caratterizzate da siccità severa o moderata sulla scala temporale di 12 mesi (–2,0 < SPI12 ≤ –1,0). In questo periodo, ad eccezione di ottobre e dicembre, la percentuale di territorio italiano soggetto a tali condizioni è stata sempre superiore al 20%, con un massimo a maggio (28,5%) e un minimo a settembre (21,6%).

L'intensità e la persistenza di queste condizioni nel 2024 hanno avuto effetti sulla disponibilità della risorsa idrica in diverse aree dell'Italia, causando, conseguentemente, impatti ambientali e socio-economici legati all'utilizzo dell'acqua.

INTERNAL FLOW

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore internal flow fornisce la stima annuale, espressa in mm, della quantità di risorsa idrica rinnovabile che naturalmente si produce in un determinato territorio per effetto delle precipitazioni che cadono nello stesso territorio. L'indicatore è calcolato per ogni anno dal 1951 al 2024.

Nel 2024 il valore dell’indicatore a livello nazionale è di 522,8 mm, corrispondenti a 157,9 miliardi di metri cubi. Il valore medio dell’indicatore ragguagliato al territorio nazionale dell’ultimo trentennio climatologico 1991–2020 è di 441,9 mm, corrispondenti a un volume di 133,5 miliardi di metri cubi, mentre la media di lungo periodo 1951–2024 (cosiddetta LTAA-Long-Term Annual Average) è di 457,5 mm, corrispondenti a 138,2 miliardi di metri cubi.

Il 2024 è stato caratterizzato da un'anomalia positiva rispetto alla stima sul lungo periodo (+14,3%), così come rispetto all’ultimo trentennio climatologico (+18,3%). Tale anomalia positiva è da attribuire alle elevate precipitazioni verificatesi al Nord, mentre nei territori del Centro e del Sud Italia e delle Isole maggiori si è osservata una persistente situazione di siccità. Tuttavia, a livello nazionale, la disponibilità di risorsa idrica rinnovabile, continua a mostrare, dal 1951 ad oggi, un trend negativo, statisticamente significativo.

PERCENTUALE DEL TERRITORIO ITALIANO SOGGETTO A DEFICIT E SURPLUS DI PRECIPITAZIONE

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce una valutazione sulle condizioni di umidità (surplus di precipitazione rispetto alla climatologia) e di siccità (deficit di precipitazione rispetto alla climatologia) a cui è soggetto il territorio nazionale, in termini di stato e trend. Per ciascun mese dal 1952 al 2024, la percentuale del territorio italiano soggetto a condizione di deficit e/o di surplus di precipitazione è espressa mediante lo Standardized Precipitation Index (SPI) relativo alla precipitazione aggregata sulla scala temporale di 3 e 12 mesi.

Il 2024 è stato caratterizzato, complessivamente a scala nazionale, da un surplus di precipitazione, a cui ha contribuito l’elevato volume di precipitazioni che si è riversato nell'Italia settentrionale. Centro Italia, Sud e Isole maggiori hanno, invece, continuato a essere caratterizzate da un deficit di precipitazione.

Ciò ha determinato valori massimi di percentuale del territorio nazionale caratterizzati da "siccità estrema" (SPI ≤ –2,0) uguali allo 0,5% e al 16,1%, rispettivamente per la precipitazione cumulata su 3 mesi e quella cumulata su 12 mesi. La percentuale massima di territorio nazionale caratterizzato da "siccità severa o moderata" (‒2,0 < SPI ≤ ‒1,0) è stata, invece, del 24,1% su una scala temporale di 3 mesi e del 28,5% su una scala temporale di 12 mesi. Per contro, sulla scala temporale di 3 mesi, valori massimi nell'anno della percentuale del territorio nazionale caratterizzata da "umidità estrema" (SPI ≥ 2,0) sono stati di 14,1%, mentre il valore massimo relativo a "umidità severa o moderata" (1,0 ≤ SPI < 2,0) è stato uguale a 42,1%. Su una scala temporale di 12 mesi, la percentuale del Paese colpita da "umidità estrema" ha raggiunto il valore massimo di 20,8%, mentre la percentuale con "umidità severa o moderata" ha raggiunto il massimo di 28,4%.

BILANCIO IDRO-CLIMATICO STANDARDIZZATO

Data aggiornamento scheda:

Le mappe di Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI) a 12 mesi forniscono una valutazione a livello nazionale e a larga scala delle condizioni di siccità e sono ottenute analizzando la deviazione della variabile idrologica bilancio idro-climatico, costituita dalla differenza tra precipitazione ed evapotraspirazione potenziale, dalla sua climatologia di riferimento.

Nel 2024, le mappe di SPEI a 12 mesi (SPEI12) evidenziano condizioni di siccità, da estrema e moderata, per i territori dell'Italia centrale e per il Sud e le Isole maggiori. I mesi da giugno ad agosto 2024 sono stati quelli maggiormente caratterizzati da condizioni di siccità estrema sulla scala temporale di 12 mesi (SPEI12 ≤ –2,0), come effetto del deficit di precipitazione riscontrato nella seconda metà del 2023 e poi nel 2024, in particolare sull'Italia meridionale, associato alle alte temperature che hanno caratterizzato tutto il 2024 (+1.33 ° C l'anomalia per la temperatura media rispetto alla media climatologica 1991–2020). La massima estensione del deficit del bilancio idro-climatico si è raggiunta a giugno, col 33,5% del territorio italiano interessato dalla siccità estrema. A inizio dell'anno, è stata rilevante la percentuale di aree caratterizzate da siccità severa o moderata sulla scala temporale di 12 mesi (–2,0 < SPEI12 ≤ –1,0): 44,1% a gennaio, 36,3% a febbraio e dell'ordine del 30% a marzo e aprile.

L'intensità e la persistenza di queste condizioni nel 2024 hanno avuto effetti sulla disponibilità di risorsa idrica in diverse aree dell'Italia, causando, conseguentemente, impatti ambientali e socio-economici legati all'utilizzo dell'acqua.

PRELIEVO DI ACQUA PER USO CIVILE

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore si riferisce al 2022 ed è elaborato sulla base dei dati Istat relativi all’ultimo “Censimento delle acque per uso civile” effettuato nel 2023 e pubblicati nel 2024. Le informazioni sono fornite a scala nazionale, regionale e per distretto idrografico, suddivise a loro volta in prelievo da corpo idrico superficiale e sotterraneo. I valori del prelievo sono confrontati con quelli rilevati nel precedente "Censimento delle acque per uso civile" del 2020. Anche nel 2022, rispetto al precedente censimento 2020, il prelievo idrico per uso civile in Italia è leggermente diminuito.

PORTATE

Data aggiornamento scheda:

L’indicatore fornisce una valutazione dell’andamento dei volumi d’acqua misurati in sezioni d’alveo di alcuni dei principali corsi d’acqua italiani rispetto all’anno e al decennio precedente. Per il 2021 è stato possibile rappresentare i dati di portata relativi a 6 sezioni di chiusura di altrettanti corsi d’acqua di rilievo nazionale (Po, Arno, Adige, Bacchiglione, Serchio e Tevere). Nel 2021 i volumi annui defluiti nelle sezioni di misura, presentano sensibili incrementi rispetto al 2020, con aumenti compresi tra il 6% e il 25%, ad eccezione delle sezioni sull’Adige e sul Po.

TEMPERATURA DELL'ARIA

Data aggiornamento scheda:

L'indicatore fornisce una rappresentazione dell'andamento delle temperature medie mensili registrate in città capoluogo di provincia/regione nel corso del 2021, confrontato con quello delle temperature medie mensili calcolato per le stesse località sul trentennio 1961-1990. Nel corso del 2021 si è registrato un aumento generalizzato delle temperature medie mensili rispetto al periodo di riferimento, con superamenti dei valori di riferimento mediamente per 8 mesi e in particolare nei mesi estivi e invernali. Sono soprattutto le città del Nord quelle in cui gli incrementi di temperatura assumono valori significativi in specie nei mesi di febbraio e dicembre. Va rilevato che nei mesi di aprile e di ottobre i valori di temperatura, nella gran parte dei capoluoghi, sono stati mediamente più bassi rispetto al periodo di riferimento.

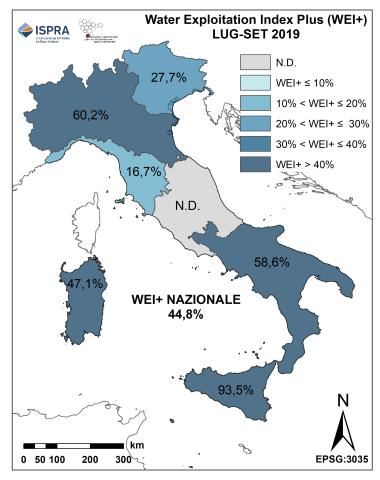

WEI WATER EXPLOITATION INDEX PLUS

Data aggiornamento scheda:

Nel contesto del Reporting WISE 2022 relativo al 3° ciclo del Piano di gestione previsto per la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (WFD-Water Framework Directive), è stata prodotta e fornita dall'Italia alla Commissione europea la valutazione effettuata dall'ISPRA e l'Istat del livello di pressione che nel periodo 2015–2019 le attività umane hanno esercitato sui corpi idrici a seguito dei prelievi di acqua per i diversi usi (civile, agricolo, industriale, ecc.). La valutazione si basa sulla stima del Water Exploitation Index Plus (WEI+) che quantifica, per un assegnato intervallo temporale e un determinato territorio, il livello di stress idrico come rapporto tra il consumo di acqua, ossia i prelievi al netto delle restituzioni, e la disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile.

La valutazione del WEI+ evidenzia, in particolare, il ruolo della siccità del 2017 sulla riduzione di risorsa idrica disponibile e quindi sul non completo soddisfacimento della domanda di risorsa a scala distrettuale, in particolare per il Distretto idrografico del Fiume Po, con un WEI+ = 29,1% (WEI+> 20% indica infatti una condizione di stress idrico). Dalla valutazione a scala stagionale il 2019, anno questo invece caratterizzato da un surplus di disponibilità di risorsa idrica, con un +24% a livello nazionale rispetto alla media annua sull’ultimo trentennio climatologico 1991–2020 (fonte elaborazioni modello BIGBANG dell'ISPRA), emerge il ruolo decisivo dei prelievi di acqua dai corpi idrici. Appare evidente che, a livello trimestrale, il periodo luglio–settembre è quello più critico, con la quasi totalità del territorio nazionale in stress idrico e con più della metà (circa il 66,4% dell'Italia) in stress idrico grave (WEI+ > 40%). Il Distretto idrografico della Sicilia, con un WEI+ di 93,5%, è quello maggiormente colpito dallo stress idrico nel periodo luglio–settembre 2019 per i prelievi di risorsa idrica, seguito dal Distretto idrografico del Fiume Po, con un WEI+ di 60,2%.