AREE SOGGETTE AI SINKHOLES

Data aggiornamento scheda:

I sinkholes sono voragini che si aprono repentinamente nel terreno, con forma sub-circolare e presentano diametro e profondità variabile da alcuni metri a centinaia di metri.

Il censimento dei sinkholes e l'individuazione delle aree a rischio sono utili ai fini dello studio della suscettibilità del territorio al dissesto idrogeologico.

Ad aprile 2025, sono stati censiti e studiati dall’ISPRA più di 15.000 casi di sprofondamento naturale (sinkholes naturali) in aree di pianura , di altopiano o nella fascia pedemontana, ed effettuati sopralluoghi e analisi di dettaglio in sito su centinaia di casi.

Le aree suscettibili ai sinkholes naturali si concentrano sul medio versante tirrenico e in particolare nel Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Puglia Abruzzo, Campania e Toscana.

Il versante adriatico, ed in particolare la regione Marche, a causa del proprio assetto geologico-strutturale, è poco interessato da questo tipo di fenomeni, così come l’arco Alpino e le Dolomiti, con eccezione del Friuli-Venezia Giulia e degli altopiani del Veneto.

I sinkholes di natura antropogenica costituiscono un'altra categoria di sinkhole poiché sono connessi a cavità nel sottosuolo originate dall'uomo (anthropogenic sinkholes) per lo più per l’approvvigionamento di materiale da costruzione. Molte città sono interessate da questo fenomeno, soprattutto le grandi aree urbane ubicate su terreni oggetti di coltivazione mineraria, quali Roma, Napoli, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria e Torino. Anche nei piccoli e medi centri urbani caratterizzati da una vasta estensione di ipogei sono stati registrati migliaia di casi. Al 2024, circa 4.500 fenomeni di sprofondamento antropogenico (sinkhole antropogenici) sono stati censiti a Roma, più di ottocento eventi a Napoli, mentre a Cagliari e Palermo i sinkholes antropogenici sono alcune centinaia.

COMUNI INTERESSATI DA SUBSIDENZA

Data aggiornamento scheda:

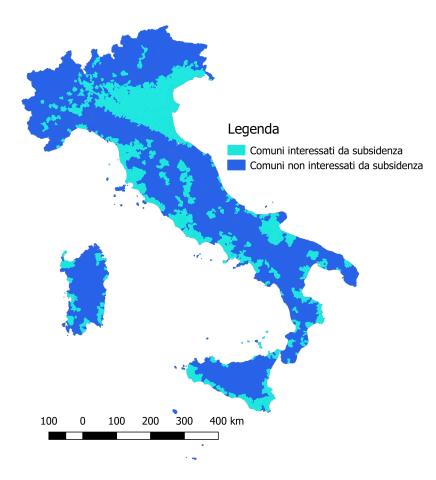

Dai dati raccolti, il fenomeno della subsidenza coinvolge circa il 18% dei comuni italiani, prevalentemente situati nelle regioni del Nord Italia, in particolare nella Pianura Padana, mentre nell'Italia centrale e meridionale il fenomeno interessa prevalentemente le pianure costiere. Le regioni più esposte sono il Veneto e l’Emilia-Romagna, con oltre il 50% dei comuni interessati dal fenomeno.