Descrizione 1

Giovanni Braca, Stefano Mariani, Robertino Tropeano

L'indicatore internal flow fornisce la stima annuale, espressa in mm, della quantità di risorsa idrica rinnovabile che naturalmente si produce in un determinato territorio per effetto delle precipitazioni che cadono nello stesso territorio. L'indicatore è calcolato per ogni anno dal 1951 al 2024.

Nel 2024 il valore dell’indicatore a livello nazionale è di 522,8 mm, corrispondenti a 157,9 miliardi di metri cubi. Il valore medio dell’indicatore ragguagliato al territorio nazionale dell’ultimo trentennio climatologico 1991–2020 è di 441,9 mm, corrispondenti a un volume di 133,5 miliardi di metri cubi, mentre la media di lungo periodo 1951–2024 (cosiddetta LTAA-Long-Term Annual Average) è di 457,5 mm, corrispondenti a 138,2 miliardi di metri cubi.

Il 2024 è stato caratterizzato da un'anomalia positiva rispetto alla stima sul lungo periodo (+14,3%), così come rispetto all’ultimo trentennio climatologico (+18,3%). Tale anomalia positiva è da attribuire alle elevate precipitazioni verificatesi al Nord, mentre nei territori del Centro e del Sud Italia e delle Isole maggiori si è osservata una persistente situazione di siccità. Tuttavia, a livello nazionale, la disponibilità di risorsa idrica rinnovabile, continua a mostrare, dal 1951 ad oggi, un trend negativo, statisticamente significativo.

L’indicatore costituisce, secondo la definizione di OCSE/Eurostat, il volume totale annuo del deflusso superficiale e sotterraneo generato, in condizioni naturali in un determinato territorio, esclusivamente dalla precipitazione. Esso può essere espresso anche come differenza tra afflusso meteorico annuo ed evapotraspirazione reale annua. Le variabili idrologiche, sulla base delle quali è calcolato l’indicatore, per la loro natura possono essere influenzate dal cambiamento climatico per cui lo stesso indicatore può essere soggetto a sua volta alla variazione del clima.

L'indicatore è richiesto da OCSE/Eurostat nel Joint Questionnaire on Inland Waters per la definizione di statistiche sulle risorse idriche. Esso inoltre contribuisce al calcolo dell'indicatore 6.4.2 dei Sustainable Development Goals (SDGS) denominato "Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources" (https://www.sdg6monitoring.org/indicator-642/) e dell’indicatore Water Exploitation Index plus (WEI+; si veda l’omonimo indicatore presente nel Tema ambientale “Risorse idriche e Bilancio” della Banca dati indicatori ambientali) adottato dalla Commissione europea nell’ambito della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE per valutare la significatività della pressione esercitata dai prelievi di risorsa idrica sui corpi idrici.

Fornire una valutazione della quantità di risorsa idrica rinnovabile che, naturalmente, si produce in un determinato territorio annualmente e che è disponibile per il fabbisogno degli ecosistemi e per i diversi usi (civile, agricolo, industriale, ecc.).

- D.Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" (G.U. Serie Generale n. 88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96), che recepisce la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

- D.L. n. 39/2023, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” (G.U. Serie Generale n. 88 del 14-04-2023), convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2023 (G.U. Serie Generale n. 136 del 13-06-2023), in cui l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici presso le Autorità di bacino distrettuali è stata disposta da una norma primaria.

- European Water Resilience Strategy, adottata dalla Commissione europea il 4 giugno 2025.

Descrizione 2

- Braca, G., Mariani, S., Lastoria, B., Tropeano, R., Casaioli, M., Piva, F., Marchetti, G., e Bussettini, M., 2024: Bilancio idrologico nazionale: stime BIGBANG e indicatori sulla risorsa idrica. Aggiornamento al 2023. Rapporti n. 401/2024, ISPRA, Roma. Disponibile online all’indirizzo: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/bilancio-idrologico-nazionale-stime-bigbang-e-indicatori-sulla-risorsa-idrica-aggiornamento-al-2023.

- Braca, G., Mariani, S., Lastoria, B., Piva, F., Archi, F., Botto, A., Casaioli, M., Forte, T., Marchetti, G., Peruzzi, C., Tropeano, R., Vendetti, C., e Bussettini, M., 2023: Bilancio idrologico nazionale: focus su siccità e disponibilità naturale della risorsa idrica rinnovabile. Aggiornamento al 2022. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Rapporti n. 388/2023, Roma. Disponibile online all'indirizzo: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/bilancio-idrologico-nazionale-focus-su-siccita-e-disponibilita-naturale-della-risorsa-idrica-rinnovabile-aggiornamento-al-2022.

- Braca, G., Bussettini, M., Lastoria, B., Mariani, S., e Piva, F., 2021: Il Bilancio Idrologico Gis BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare – BIGBANG: metodologia e stime. Rapporto sulla disponibilità naturale della risorsa idrica. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Rapporti 339/21, Roma. Disponibile online all’indirizzo: https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-bilancio-idrologico-gis-based-a-scala-nazionale-su-griglia-regolare-bigbang.

- FAO, ISPRA & Istat, 2023: A disaggregation of indicator 6.4.2 “Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources” at river basin district level in Italy. SDG 6.4 Monitoring Sustainable Use of Water Resources Papers. Rome, FAO. Disponibile online all'indirizzo: https://doi.org/10.4060/cc5037en.

- Mariani, S., Braca, G., Lastoria, B., Tropeano, R., Casaioli, M., Piva, F., Bussettini, M., 2024: “Il bilancio idrologico, la disponibilità di risorsa idrica e il bilancio idrico”, in Siccità, scarsità e crisi idriche, Emanuele Romano, Ivan Portoghese (a cura di), Habitat signa 1, 29-46. Roma: Cnr Edizioni. Disponibile online all’indirizzo: https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/SiccitaInterattivo_ver2.pdf.

- OECD/Eurostat, 2021, Data Collection Manual for the OECD/Eurostat Joint Questionnaire on Inland Waters and Eurostat Regional Water Questionnaire Concepts, definitions, current practices, evaluations and recommendations, Version 4.1.

- SNPA, 2024: Il clima in Italia nel 2023. Report SNPA n. 42/2024. Disponibile online all’indirizzo: https://www.snpambiente.it/snpa/il-clima-in-italia-nel-2023/.

- SNPA, 2023: Il clima in Italia nel 2022. Report SNPA n. 36/2023. Disponibile online all'indirizzo: https://www.snpambiente.it/2023/07/20/il-clima-in-italia-nel-2022/.

- SNPA, 2021: Rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici – Edizione 2021. Report SNPA n. 21/2021. Disponibile online all'indirizzo: https://www.snpambiente.it/2021/06/30/rapporto-sugli-indicatori-di-impatto-dei-cambiamenti-climatici-edizione-2021/.

L’indicatore è costruito alla scala mensile sulla base delle stime effettuate con il modello nazionale di bilancio idrologico BIGBANG, versione 9.0, dell’ISPRA, sulla scorta di dati ufficiali prodotti a livello nazionale e locale, e successivamente aggregato alla scala annuale. Ciò comporta la perdita dell’informazione della distribuzione intra-annuale della risorsa idrica. Inoltre, le stime precedentemente pubblicate, riferite a versioni precedenti del modello BIGBANG, possono presentare leggeri scostamenti rispetto alle stime dell'ultima versione disponibile in quanto potrebbero essere migliorati alcuni dati o schematizzazioni alla base del modello. Confronti corretti tra i valori dell'indicatore devono essere pertanto fatti utilizzando la medesima versione del modello BIGBANG.

L'indicatore potrebbe essere migliorato adottando nel modello di bilancio BIGBANG per la valutazione dell'evapotraspirazione potenziale uno schema più robusto, ma che tuttavia richiede molti più dati di base, attualmente non disponibili per tutto il territorio italiano e per l’intero periodo 1951–2024.

Qualificazione dati

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)

JRC (Joint Research Centre)

Servizi idro-meteorologici regionali e delle province autonome

I dati di precipitazione e temperatura utilizzati sono principalmente quelli raccolti e pubblicati dalle strutture regionali e provinciali a cui, in base all'art. 92 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, sono state trasferite le funzioni e i compiti degli uffici periferici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN, ora confluito in ISPRA) del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali. I dati di precipitazione sono raccolti direttamente dalle strutture regionali e delle province autonome, mentre per la temperatura sono utilizzate le mappe prodotte nell’ambito del sistema SCIA dell’ISPRA (http://www.scia.isprambiente.it). I dati di precipitazione e temperatura aggregati alla scala mensile sulla griglia regolare del BIGBANG di risoluzione 1 km, che ricopre l'intero territorio nazionale, sono disponibili sul portale Groupware dell'ISPRA (https://groupware.sinanet.isprambiente.it/bigbang-data/library/bigbang_90). I dati relativi alle caratteristiche idrauliche dei suoli sono accessibili (previa registrazione) al portale del JRC/ESDAC (http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/lucas-2009-topsoil-data). Per i dati di permeabilità dei complessi idrogeologici è stata utilizzata una nuova carta della permeabilità prodotta dall’ISPRA.

Nazionale

1951–2024

Qualificazione indicatore

La stima dell’indicatore dal 1951 al 2024 è effettuata mediante il modello di bilancio idrologico nazionale a scala mensile sviluppato dall’ISPRA, denominato BIGBANG-Bilancio Idrologico Gis BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare, versione 9.0, che valuta l’indicatore come differenza tra gli afflussi liquidi, derivati dall’interpolazione spaziale di dati puntuali di precipitazione registrati dalle reti in situ, e l’evapotraspirazione reale, ottenuta dal bilancio idrologico del suolo con il metodo di Thornthwaite e Mather sulla base dei dati di temperatura.

Tra i layer geospaziali utilizzati nel calcolo del bilancio idrologico, risulta di rilievo per la valutazione dell'internal flow la permeabilità dei complessi idrogeologici.

L’indicatore è calcolato a partire dalla valutazione mensile su una griglia regolare di risoluzione 1 km che ricopre l'intero territorio nazionale e aggregato alla scala annuale.

Nel 2024 il valore annuo dell'internal flow, ovvero della risorsa idrica totale rinnovabile, a scala nazionale è stimato in 522,8 mm, corrispondenti a 157,9 miliardi di metri cubi.

Nel corso del 2024 si è manifestata in Italia una ripresa significativa rispetto sia alla disponibilità annua di risorsa idrica del 2023 (disponibilità stimata 372,2 mm), sia al minimo storico, dal 1951 a oggi, stimato nel 2022 in 67,0 miliardi di metri cubi (-50% rispetto all’ultimo trentennio climatologico). Il 2024 segna un aumento della disponibilità nazionale di risorsa idrica del 14,3% rispetto alla media di lungo termine 1951–2024, stimata in 138,2 miliardi di metri cubi, e del 18,3% rispetto alla media del trentennio climatologico 1991–2020, stimata in 133,5 miliardi di metri cubi.

Questa maggiore disponibilità complessiva è, tuttavia, da attribuire alle elevate precipitazioni verificatesi al Nord.

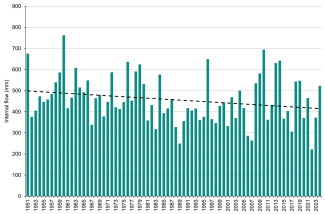

Nonostante l’anomalia positiva registrata nel 2024 rispetto ai valori medi di lungo periodo (e rispetto alla media annua 1991–2020), si continua a osservare, dal 1951 ad oggi, un trend negativo sulla disponibilità nazionale di risorsa idrica a livello nazionale.

Il trend decrescente presente nella serie storica risulta statisticamente significativo sulla base del test di Mann-Kendall con un livello di significatività del 5%.

L’indicatore tiene conto dell'effetto della variabilità nel tempo dell'impermeabilizzazione dei suoli. Il trend rilevato è però legato essenzialmente alle variabili precipitazione e temperatura; in particolare, è riconducibile all’andamento crescente della temperatura media, dovuto ai cambiamenti climatici, che producendo un incremento dell’aliquota delle precipitazioni che evapotraspira ne riduce a sua volta l’aliquota che rimane in circolazione sul suolo e nel sottosuolo. A livello nazionale, il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, oltre a essere l’undicesimo anno consecutivo con un’anomalia positiva della temperatura media rispetto alla norma. Su questo versante, gli scenari futuri non sembrano essere promettenti delineando per l’Italia una complessiva riduzione del volume delle precipitazioni annue e l’aumento delle temperature, che dovrebbe quindi riflettersi in una complessiva riduzione del volume dell’internal flow.

Dati

Figura 1: Internal Flow nel periodo 1951-2024

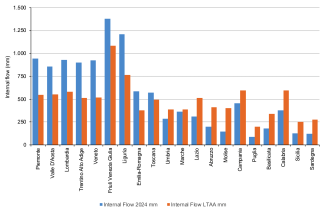

Figura 2: Internal Flow a livello regionale: stime 2024 vs. medie annue di lungo periodo 1951-2024

Figura 3: Internal Flow a livello di distretto idrografico: stime 2024 vs. medie annue di lungo periodo 1951-2024

Nella Figura 1 è riportata la serie storica dell'indicatore internal flow a scala nazionale dal 1951 al 2024, che varia tra un minimo di 221,7 mm (67,0 miliardi di metri cubi) osservato nel 2022, a seguito della siccità estrema che ha colpito in maniera persistente il Nord e il Centro Italia, a un massimo di 762,2 mm (230,2 miliardi di metri cubi) del 1960. La media annua di lungo periodo 1951–2024 (LTAA-Long-Term Annual Average) è valutata in 457,5 mm per il territorio nazionale (138,2 miliardi di metri cubi), mentre la media annua sull’ultimo trentennio 1991–2020 è valutata in 441,9 mm (133,5 miliardi di metri cubi).

Nel 2024, la disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile, stimata in 522,8 mm (corrispondenti a 157,9 miliardi di metri cubi), è risultata essere circa il 49% della precipitazione totale annua, valutata in 1.055,5 mm (318,8 miliardi di metri cubi; si veda l’indicatore “Precipitazioni” presente nel Tema ambientale “Risorse idriche e Bilancio” della Banca dati indicatori ambientali), a fronte di una quota annuale di evapotraspirazione effettiva di circa il 51%.

L’aumento complessivo della disponibilità idrica registrato in Italia nel 2024 rispetto al 2023, ancora più evidente se confrontato con il 2022, è da attribuire soprattutto alle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il Nord del Paese, mentre il Centro, il Sud e le Isole maggiori sono stati soggetti a condizione di siccità e di stress idrico (si vedano gli indicatori “Siccità idrologica”, “Bilancio idro-climatico standardizzato” e "Percentuale del territorio italiano soggetto a deficit e surplus di precipitazione" presenti nel Tema ambientale “Risorse idriche e Bilancio” della Banca dati indicatori ambientali).

La regione maggiormente colpita dal deficit di precipitazione è stata la Sicilia (Figura 2): nel 2024 ha ricevuto 501,4 mm di pioggia, un valore inferiore del 25% rispetto alla media di lungo termine (1951–2024) di 664,5 mm. Questo deficit ha avuto un impatto diretto sulla disponibilità naturale di risorsa idrica, che si è attestata intorno ai 3,3 miliardi di metri cubi, quasi la metà rispetto alla media di lungo termine (circa 6,5 miliardi di metri cubi). La situazione è così critica che da febbraio 2024 la Sicilia si trova in uno stato di “severità idrica alta”, come riconosciuto dal proprio Osservatorio permanente distrettuale sugli utilizzi idrici (organo dell'Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia ai sensi del decreto siccità D.L. n. 39/2023). Il 6 maggio 2024 è stato dichiarato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, prorogato il 9 maggio 2025 di altri 12 mesi.

Secondo le analisi condotte con il modello di bilancio idrologico BIGBANG, anche altre regioni hanno registrato nel 2024 importanti deficit nelle disponibilità di risorsa idrica (Figura 2). Rispetto ai corrispondenti valori di LTAA, la risorsa idrica è risultata inferiore del 63% in Molise, del 57% in Puglia, del 52% in Abruzzo, del 46% in Basilicata, del 39% nel Lazio e del 36% in Calabria. A seguito di tali condizioni, il 27 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per deficit idrico per diversi territori della Calabria, poi prorogato di ulteriori 12 mesi il 21 marzo 2025. La Basilicata ha vissuto una crisi analoga, legata in particolare al deficit idrico che ha colpito i territori serviti dallo schema idrico del Basento-Camastra, che ha portato allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre 2024, poi prorogato per altri 12 mesi il 28 marzo 2025. Anche la Sardegna, pur avendo registrato eventi piovosi intensi nel mese di ottobre, ha chiuso l’anno con un calo di disponibilità di risorsa idrica del 55% rispetto alla media di lungo termine.

Di contro, le regioni del Nord hanno beneficiato di un notevole surplus della risorsa idrica disponibile. Piemonte, Veneto e Liguria, ad esempio, hanno registrato un incremento delle precipitazioni annue superiore al 40% rispetto alle relative medie storiche. Questo si è tradotto in un aumento significativo della disponibilità di risorsa idrica: +78% in Veneto, +73% in Piemonte, +58% in Liguria. Anche le Province autonome di Trento e Bolzano (+76%) e la Lombardia (+60%) hanno beneficiato di un notevole incremento della risorsa idrica disponibile.

Passando alle valutazioni di livello distrettuale (Figura 3), oltre alle già citate riduzioni di disponibilità di risorsa idrica per Sicilia e Sardegna (in cui il distretto idrografico coincide con il limite amministrativo regionale), nel distretto idrografico dell’Appennino Meridionale la disponibilità stimata nel 2024 è stata di 17,8 miliardi di metri cubi, con una diminuzione del 39% rispetto alla media di lungo termine (29,3 miliardi di metri cubi) e del 36% rispetto alla media del trentennio climatologico 1991–2020. Ciò ha determinato varie problematiche per gli usi civili e agricoli. Anche il distretto idrografico dell’Appennino Centrale ha registrato una contrazione della disponibilità di risorsa, con una riduzione del 31% rispetto alla media di lungo termine. Il modello BIGBANG ha stimato, invece, un importante aumento della disponibilità nei tre distretti idrografici del Nord Italia: +58% per le Alpi Orientali, +64% per il distretto del Fiume Po e +26% per l’Appennino Settentrionale, rispetto alle corrispondenti medie di lungo periodo.

Questi dati confermano l’ampia disomogeneità della situazione idrica in Italia nel 2024, con il Nord in condizioni di surplus di disponibilità della risorsa idrica rinnovabile e il Sud e le Isole alle prese con prolungate condizioni di siccità e di scarsità idrica.