Descrizione 1

Daniela Berto, Nicoletta Calace, Pasquale Lanera, Erika Magaletti, Alessandra Nguyen Xuan

L’eutrofizzazione è un processo causato dall’arricchimento in nutrienti, in particolare composti dell’azoto e del fosforo, che determina un incremento della produzione primaria e della biomassa algale con conseguente alterazione delle comunità bentoniche e, in generale, diminuzione della qualità delle acque. L’immissione nell’ambiente marino e costiero di azoto e fosforo può derivare da fonti diffuse (carichi fluviali, principali collettori di attività agricole e di scarichi civili) e da fonti puntuali (scarichi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue, industriali e derivanti da attività di acquacoltura).

La valutazione dell’eutrofizzazione delle acque marine secondo la Strategia Marina viene effettuata ogni sei anni utilizzando una combinazione di informazioni sul livello dei nutrienti (concentrazioni nell’ambiente marino), gli effetti primari dell’arricchimento in nutrienti (concentrazione di clorofilla ‘a’ quale indicatore di biomassa algale) e gli effetti secondari dell’arricchimento in nutrienti (impatti sugli organismi causati da fenomeni di ipossia e/o anossia delle acque di fondo) che siano ecologicamente rilevanti.

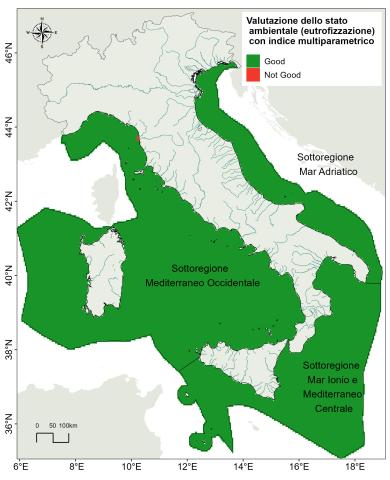

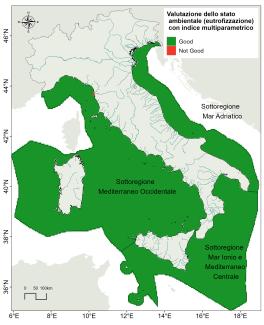

La valutazione più recente trasmessa dall'Italia alla Commissione europea (ottobre 2024) è riferita al sessennio 2016-2021 e ha evidenziato il raggiungimento del Buono Stato Ambientale. L'analisi dei dati di monitoraggio del 2022 conferma tale indicazione.

L’eutrofizzazione consiste in un processo a catena caratterizzato da diverse fasi: a) arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare composti dell’azoto e/o del fosforo; b) aumento della produzione primaria e della biomassa algale favorito dall'abbondanza dei nutrienti; c) accumulo di sostanza organica derivante dalla biomassa algale non consumata a sufficienza dai livelli trofici superiori che se ne nutrono; d) fenomeni di ipossia/anossia delle acque di fondo dovuti alla digestione principalmente aerobica della sostanza organica da parte delle comunità batteriche con conseguente consumo di ossigeno; e) possibili stati di sofferenza delle comunità bentoniche e morie di pesci a seguito dei fenomeni di ipossia/anossia delle acque di fondo.

L’indicatore è annoverato come Descrittore all’interno della Direttiva 2008/56/CE e fa parte degli 11 Descrittori qualitativi per i quali deve essere raggiunto il Buono Stato Ambientale (GES) in ognuna delle tre sottoregioni marine (Mar Adriatico, Mar Ionio e Mar Mediterraneo Centrale, e Mar Mediterraneo Occidentale). La Direttiva richiede, per il Descrittore 5, che sia ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdita di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

Rappresentare il fenomeno dell’eutrofizzazione che consiste in un arricchimento in nutrienti delle acque, in particolare della concentrazione di azoto e fosforo, che a sua volta può determinare l'aumento della produzione fito-planctonica e della biomassa algale con conseguenti fenomeni di ipossia o anossia nelle acque di fondo.

La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD, 2008/56/CE), recepita mediante D.Lgs. 190/2010, ha come obiettivo il raggiungimento del Buono Stato ambientale (GES) secondo i criteri e gli standard metodologici stabiliti dalla Decisione della Commissione europea del 17 maggio 2017 (Decisione UE 2017/848). I valori soglia utilizzati per valutare lo stato ambientale delle acque marine per ogni variabile considerata sono riportati in Tabella 2. In particolare, per le acque italiane, il raggiungimento del o meno del GES viene valutato utilizzando un indice multiparametrico che pesa in egual misura i 3 criteri primari della Decisione UE 2017/848, ovvero concentrazione di nutrienti, concentrazione superficiale di clorofilla ‘a’ e concentrazione di ossigeno disciolto delle acque di fondo.

La Direttiva Quadro sulle Acque (WFD, 2000/60/CE) recepita dal testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. mira a proteggere e migliorare lo stato delle risorse idriche garantendone un uso sostenibile a lungo termine. I principali obiettivi sono il raggiungimento del "buono stato" delle acque, sia in termini di qualità chimica che ecologica, associato alla riduzione delle pressioni antropiche caratterizzate da fonti puntuali e diffuse.

La Direttiva Nitrati (91/676/CEE) ha lo scopo di proteggere le acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola, implementando programmi di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ricadenti in porzioni di territorio che sono, tra l'altro, soggette, o potenzialmente soggette, a fenomeni di eutrofizzazione. Essa prevede l'attuazione di misure finalizzate a ottenere il miglioramento della qualità delle acque.

La Direttiva Acque Reflue Urbane (91/271/CEE) ha tra i vari scopi quello di proteggere le acque dall’inquinamento causato dai nutrienti di origine civile. È in corso di conclusione la revisione della Direttiva che prevederà ulteriori misure per il contenimento dell’immissione di nutrienti nelle acque.

Descrizione 2

Giovanardi, F., Francé, J., Mozetič, P., & Precali, R. (2018). Development of ecological classification criteria for the Biological Quality Element phytoplankton for Adriatic and Tyrrhenian coastal waters by means of chlorophyll a (2000/60/EC WFD). Ecological Indicators, 93, 316-332.

Giani, M., Pavlidou, A., Kralj, M., Varkitzi, I., Borja, A., Menchaca, I., Lipize, M., Patescano, E., Urbini, L., Francé, J. Magaletti, E., Nguyen Xuan, A., Lanera, P., Skejic, S., Ivankovic, D., Gladan, Z.N., Matijevic, S., Patanzi, M., Pagou, K. (2024). Assessment of the eutrophication status at Mediterranean sub-basin scale, within the European Marine Strategy Framework Directive. Science of The Total Environment, 173876. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173876

Italy MSFD Report 2018 - https://strategiamarina.isprambiente.it/report-comunitari/msfd-paper-report-2018/

Italy Report MSFD 2024- https://strategiamarina.isprambiente.it/report-comunitari/msfd-paper-report-2024/

UNEP/MAP (2017). Integrated Monitoring and Assessment Programme of the Mediterranean Sea and Coast and R, Appendix 2. Athens, Greece.

UNEP/MED WG.563/7 (2023). New/Updated IMAP Assessment Criteria for Nutrients, Contaminants and Marine Litter within the framework of preparation of the 2023 MED QSR.

Qualificazione dati

SNPA

Copernicus Marine Service - https://marine.copernicus.eu/it

Dati Monitoraggio MSFD: SIC Sistema Informativo Centralizzato - http://www.db-strategiamarina.isprambiente.it

Copernicus Marine Service - https://marine.copernicus.eu/it

Nazionale

2022

Qualificazione indicatore

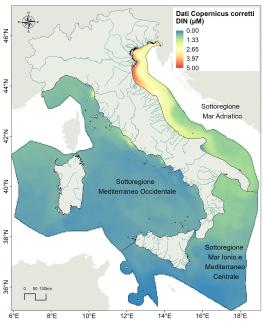

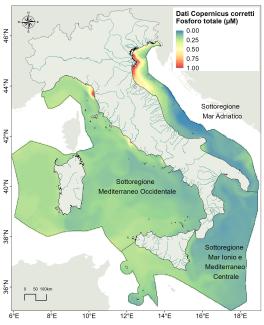

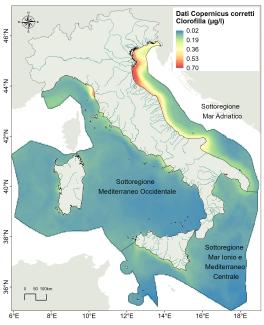

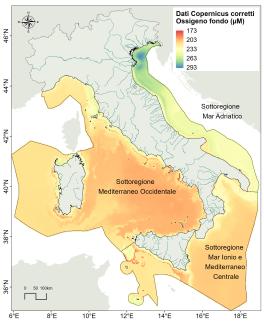

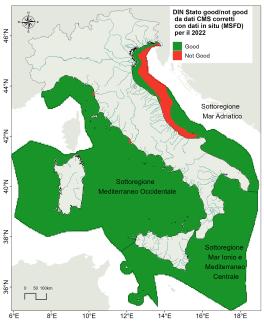

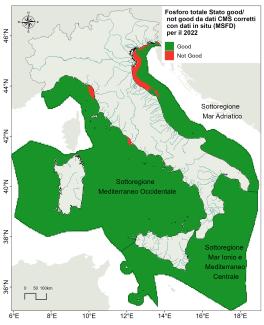

Per la stima delle concentrazioni di clorofilla ‘a’ (Chla), azoto inorganico disciolto (DIN), fosforo totale (TP) e ossigeno disciolto di fondo, sono stati utilizzati i prodotti del Servizio Copernicus Marine basati su modellistica sia per la componente fisica (Med‐MFC) e sia per la componente biogeochimica (MedBFM3), corretti entro le 12 miglia nautiche dalla costa con i dati in situ del monitoraggio condotto dalle ARPA ai sensi della Direttiva 2008/56/CE. Il DIN è calcolato come somma dell'azoto inorganico presente in acqua nelle forme chimiche di ione ammonio (N-NH4) e ione nitrato (N-NO3) dal momento che lo ione nitrito (N-NO2) è risultato sempre presente in concentrazioni molto basse. Per l’attribuzione dello stato Good/notGood a ciascun parametro sono stati utilizzati i valori soglia tipo-specifici (cfr. Tabella 1) riportati in Tabella 2. Tali valori soglia sono stati definiti a livello unionale e/o mediterraneo (Convenzione di Barcellona).

La valutazione del buono stato ambientale ai sensi della Direttiva 2008/56/CE (GES/noGES) viene effettuata ogni sei anni. La valutazione più recente è stata trasmessa dall'Italia alla Commissione Europea il 10 ottobre 2024 ed è relativa al periodo 2016-2021.

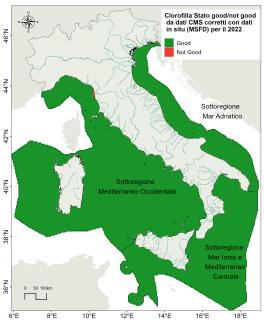

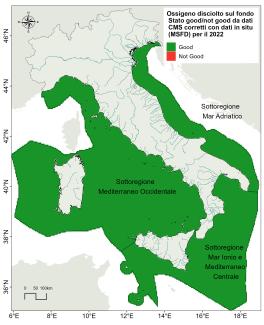

Per il 2022, si riporta la valutazione annuale dello stato ambientale (Good/notGood) effettuata adottando il medesimo approccio metodologico della valutazione sessennale, ovvero l'utilizzo di un indice multiparametrico che pesa in egual misura i 3 criteri primari della Decisione UE 2017/848: concentrazione superficiale di nutrienti, concentrazione superficiale di clorofilla ‘a’ e concentrazione di ossigeno disciolto delle acque di fondo.

La valutazione complessiva (Good/notGood) dello stato ambientale riferito all’eutrofizzazione per il 2022, non ha evidenziato particolari situazioni di criticità (Figura 1).

La distribuzione dei nutrienti (DIN e TP, Figure 6 e 7) evidenzia il raggiungimento del buono stato per tutte le acque tranne in alcune aree dell’Adriatico e in aree molto circoscritte del Tirreno, dove i suddetti parametri presentano superamenti dei valori soglia (Tabella 2). Tale risultato è attribuibile ai carichi di azoto e fosforo.

La distribuzione di clorofilla ‘a’ (Figura 8) evidenzia il raggiungimento del buono stato per tutte le acque ad eccezione di un’area di ridotte dimensioni nel Tirreno, prospiciente alla foce del fiume Arno, dove si registra un superamento dei valori soglia (Tabella 2).

La distribuzione dell’ossigeno disciolto di fondo (Figura 9) mostra un buono stato con elevata ossigenazione delle acque, ossia con valori superiori al valore soglia di 3 mg/L. Valori di ossigeno disciolto inferiori a tale valore soglia corrispondo a condizioni di ipossia o anossia.

-

Dati

Tabella 1: Tipizzazione delle acque

UNEP-MAP, 2017

Tabella 2: Valori soglia per l’assegnazione dello stato ambientale Good/notGood ai parametri DIN, Fosforo totale, Clorofilla 'a', e ossigeno disciolto sul fondo

Giovanardi et al., 2018.

Giani et al., 2024.

UNEP/MED, 2023.

Italy MSFD Report 2018

I parametri considerati per descrivere il fenomeno dell’eutrofizzazione hanno evidenziato, in generale, uno stato buono essendo risultati inferiori ai valori di riferimento considerati (fa eccezione il DIN in alto e medio Adriatico e il TP in alto Adriatico). I valori soglia attualmente impiegati per distinguere lo stato Good da notGood non devono essere necessariamente considerati come definitivi. Essi rappresentano un punto di partenza basato sulle conoscenze scientifiche disponibili, ma potrebbero essere soggetti a futuri approfondimenti e revisioni. Tale processo di affinamento è necessario per garantire che i parametri adottati riflettano in modo accurato e aggiornato le dinamiche degli ecosistemi marini, tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche e dei progressi metodologici nel campo della ricerca ambientale.