Descrizione 1

Valerio Comerci

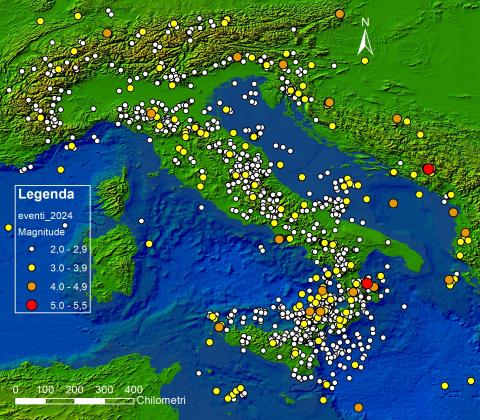

L'indicatore descrive gli eventi sismici avvenuti nell’anno di riferimento nel territorio italiano, in base alle Magnitudo registrate dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV. Nel 2024 nessun evento sismico è stato distruttivo in Italia. Solo un evento ha raggiunto Magnitudo 5, in provincia di Cosenza che, comunque, non ha procurato effetti di rilievo in superficie. Inoltre, si sono verificati 13 eventi di Magnitudo compresa tra 4 e 4,6 con epicentro sul territorio italiano e oltre confine fino a una distanza di 100 chilometri. Il numero di terremoti di Magnitudo pari o superiore a 2 avvenuti nel 2024 (2.031) è comparabile col numero degli analoghi eventi avvenuti nei cinque anni precedenti, a parte una lieve flessione nel 2021. Essi si sono maggiormente concentrati, come sempre, lungo l’arco appenninico, l’arco alpino orientale e la Sicilia orientale.

L'indicatore rappresenta gli eventi sismici significativi ai fini del rischio. Viene rappresentata la sismicità sull'intero territorio nazionale e descritti gli eventi di Magnitudo maggiore. L’indicatore fornisce una descrizione utile alla definizione della pericolosità sismica in Italia.

Descrivere la pericolosità sismica del territorio italiano sulla base delle Magnitudo registrate. Le informazioni relative all'indicatore sono utili a diffondere le conoscenze sulla pericolosità sismica in Italia, essenziali per una corretta pianificazione territoriale.

Non esistono riferimenti normativi collegati direttamente all'indicatore. Esistono invece norme sia nazionali, sia regionali relative alla classificazione sismica e alle costruzioni in zona sismica (si veda Indicatore Classificazione Sismica e Microzonazione Sismica).

Descrizione 2

- Pignone M., Amato A., 2025. Speciale 2024, un anno di terremoti. https://ingvterremoti.com/2025/01/13/speciale-2024-un-anno-di-terremoti/

- https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/vulcanico/vulcani-italia/campi-flegrei/il-bradisismo-ai-campi-flegrei/lattuale-crisi/

- De Landro, G., Vanorio, T., Muzellec, T. et al. 3D structure and dynamics of Campi Flegrei enhance multi-hazard assessment. Nat Commun 16, 4814 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-59821-z

- SiGeA, 2018. Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile. Geologia dell'Ambiente. Supplemento al n. 1/2018. ISSN 1591-5352

- Comerci V., 2006, Il Rischio Sismico in Italia. In: Signorino M. & Mauro F. (a cura di), Disastri Naturali. Conoscere per prevenire. ISAT, con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile, Roma, pp.19-43.

Non ci sono limitazioni.

Nessuna.

Qualificazione dati

INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

Sito INGV - http://terremoti.ingv.it/

Nazionale

2000-2024

Qualificazione indicatore

Sono state riportate su un GIS le informazioni provenienti da: http://terremoti.ingv.it/. Vengono, inoltre, fornite informazioni relative agli eventuali effetti indotti dai terremoti, derivate da rilievi ISPRA o da altre fonti. Per gli effetti indotti sull'ambiente, fare riferimento all'indicatore Effetti ambientali dei terremoti e Fagliazione superficiale.

Nel 2024, in Italia e oltre confine fino ad una distanza di 100 km si sono verificati 2.031 eventi sismici di Magnitudo maggiore o uguale a 2. Considerando anche gli eventi avvenuti a una distanza superiore ai 100 km e ricadenti nei Paesi limitrofi, i terremoti registrati dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV sono stati 2.089 (Figura 1). Nessuno degli eventi avvenuti in Italia ha raggiunto Magnitudo 6. L’evento più forte ha raggiunto Magnitudo Mw 5,0 e si è verificato il 01/08/2024, 4 chilometri a sud-ovest di Pietrapaola, in provincia di Cosenza. L’evento non ha procurato danni ed è stato seguito da una sequenza di aftershock di magnitudo minore durata sino a settembre 2024. Inoltre, si sono verificati altri 13 eventi di Magnitudo compresa tra 4 e 4,6, che non hanno provocato danni, a parte l’evento avvenuto presso i Campi Flegrei il 20/05/2024 di Md 4,4, che, a causa della profondità ipocentrale di soli 3 chilometri, ha provocato crepe e caduta di cornicioni, oltre ad aver allarmato la popolazione locale.

Come sempre, la distribuzione geografica degli eventi sismici sul territorio nazionale risulta concentrata essenzialmente lungo tutto l'arco appenninico, la Calabria, la Sicilia settentrionale e orientale e, in minor misura, lungo l'arco alpino, in particolare, quello orientale (Figura 1). Anche se in calo rispetto agli anni scorsi, sia in termini numerici che di Magnitudo degli eventi, gli aftershock della sequenza sismica del 2016-2017 nel Centro Italia rappresentano ancora, in termini di numero di eventi, circa il 30% della sismicità in Italia (Pignone e Amato, 2024). Infine, continuano a manifestarsi eventi a profondità molto elevate di fronte la costa calabra, dovuti al processo di subduzione in atto della crosta oceanica ionica al di sotto dell’arco calabro.

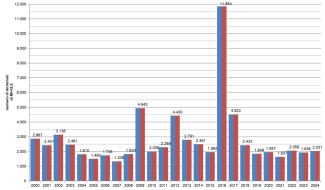

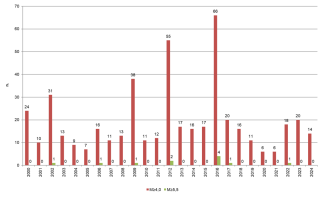

La sismicità nel 2024 in Italia è stata essenzialmente paragonabile a quella degli ultimi cinque anni (a parte una lieve flessione nel 2021) in termini di numero di eventi maggiori o uguali a Magnitudo 2 e inferiore a quella degli anni 2009, 2012 e 2016-17, caratterizzati da sequenze con terremoti di poco inferiori e superiori a Magnitudo 6. Analogamente allo scorso anno, e negli anni 2018-2021, nessun evento ha raggiunto Magnitudo 5,5. Un solo evento ha raggiunto Magnitudo 5. Inoltre, il numero di eventi compresi tra Magnitudo 4 e 5,5 è diminuito rispetto al numero dello scorso anno (14 rispetto a 20) anche se è maggiore rispetto agli anni 2019-2021.

Dati

Tabella 1: Terremoti di Magnitudo maggiore o uguale a 4 avvenuti sul territorio italiano nel 2024

Dati INGV, http://terremoti.ingv.it/

ML = Magnitudo Locale; Mw = Magnitudo Momento

Fortunatamente, anche nel 2024 la sismicità in Italia non ha provocato rilevanti danni a beni e persone. Dei 2.031 eventi di Magnitudo pari o superiore a 2 registrati dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV (Figura 1), solo uno ha raggiunto Mw pari a 5, con epicentro in provincia di Cosenza.

Degli altri 13 terremoti di Magnitudo pari o superiore a 4 (Tabella 1) solo quello avvenuto il 20/05/2024 di Md 4,4 presso Pozzuoli nei Campi Flegrei ha provocato crepe e cadute di cornicioni. Nel complesso le profondità ipocentrali sono state comprese tra meno di 1 chilometro e 360 chilometri, anche se la maggior parte ricadono entro i primi 30 km, dove generalmente si collocano i terremoti crostali. I terremoti più superficiali sono stati registrati in aree vulcaniche come i Campi Flegrei, mentre quelli profondi centinaia di chilometri, in genere registrati nel Tirreno meridionale, sono dovuti al processo di subduzione della crosta oceanica ionica al di sotto dell’arco calabro. Anche il 2024 è stato caratterizzato da sequenze sismiche che hanno interessato l’area vulcanica dei Campi Flegrei: la nuova fase di sollevamento della caldera, iniziata nel 2005, è ancora in atto. Il valore massimo di sollevamento raggiunto, alla fine di agosto 2024, nel Rione Terra a Pozzuoli (punto di massima deformazione della caldera) è di circa 132,5 cm, di cui 30,5 cm da gennaio 2023. Dal 2018, il sollevamento è stato accompagnato da un graduale incremento dell’attività sismica, sia nel numero di terremoti sia nella loro Magnitudo. Nel corso del 2023, è stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti e nel 2024 si è verificato l’evento di Md 4,4 a seguito del quale è stata disposta, a supporto della Regione Campania, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile, con Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 30 maggio 2024, che ha consentito di effettuare i primi interventi per il soccorso e la prima assistenza alla popolazione. Lo stato di mobilitazione è stato poi dichiarato concluso il 10 luglio 2024 con un nuovo Decreto del Ministro per la protezione civile. L’intensificarsi della crisi bradisismica ha reso necessario il potenziamento delle attività di monitoraggio del vulcano e il rafforzamento delle azioni di prevenzione svolte dal Sistema di protezione civile. La Commissione Grandi Rischi, più volte convocata, ha rilevato che l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza della presenza di magma in profondità quale causa scatenante dell’attuale crisi bradisismica. Tuttavia, in assenza di evidenze di risalita magmatica, si è ritenuto di confermare “il livello di allerta giallo per il rischio vulcanico”. Si è ritenuto quindi opportuno che sia le attività di monitoraggio da parte dei Centri di Competenza, sia le attività di prevenzione da parte delle varie componenti del Servizio Nazionale si intensifichino ulteriormente e si preparino all’eventuale necessità di innalzare il livello di allerta (https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/vulcanico/vulcani-italia/campi-flegrei/il-bradisismo-ai-campi-flegrei/lattuale-crisi/). Una recente ricerca ha consentito di ricostruire un modello di sottosuolo composto da un primo strato superficiale di 2 chilometri che agisce come sigillo naturale, un serbatoio intermedio tra i 2 e i 4 chilometri di profondità, contenente una miscela di acqua, vapore e anidride carbonica pressurizzata che esercita forti spinte sulle rocce sovrastanti, e infine un basamento profondo stabile carbonatico (De Landro et al., 2025). Lo studio ha confermato l’assenza di magma nei primi 4,5 chilometri di profondità.

Per quanto riguarda la sismicità a scala nazionale, non essendosi verificati terremoti di Magnitudo 6 e superiore, a cui in genere sono associate lunghe sequenze di repliche, nel 2024, come nei precedenti anni fino al 2018 compreso, il numero di eventi di Magnitudo maggiore o uguale a 2 è inferiore rispetto, ad esempio, al 2016 (Figura 2). Come si può notare, gli anni con il maggior numero di terremoti sono quelli in cui si sono verificati gli eventi parossistici del Molise (2002), L’Aquila (2009), Emilia (2012) e Centro Italia (2016), che sono stati seguiti da numerosi aftershock. Comunque, nel Centro Italia la sequenza si è protratta ancora fino al 2024, tanto che circa il 30% della sismicità totale nazionale è ancora dovuta alla coda della sequenza del 2016-2017 (Pignone e Amato, 2024). Inoltre, si può osservare che il numero di terremoti nel 2016 è più del doppio rispetto a quelli sia del 2009, sia del 2012 e circa il triplo rispetto a quelli del 2002, dimostrando che il rilascio di energia della sequenza del Centro Italia è stato di gran lunga superiore a quello relativo alle altre sequenze. Infatti, nel 2016, a differenza degli altri tre anni, è avvenuto anche un mainshock di Magnitudo 6,5, preceduto da un altro evento di Magnitudo 6 (sono 4 gli eventi di Magnitudo maggiore o uguale a 5,5; Figura 3). Il numero di eventi di Magnitudo uguale o maggiore di 4 del 2024 è nettamente inferiore rispetto agli anni in cui si sono verificate le sequenze più distruttive: nel 2016 ci sono stati 66 eventi di Magnitudo pari o superiore a 4 e nel 2012 55 eventi. Si può notare come gli anni in cui si sono verificati più eventi di Magnitudo maggiore o uguale a 4 sono anche quelli in cui si sono avuti più eventi di Magnitudo maggiore o uguale a 5,5 (4 nel 2016 e 2 nel 2012). Le Figure 2 e 3 mostrano che dal 2002 al 2016 si sono verificati eventi distruttivi da una volta ogni 7 anni a una volta ogni 3 anni. Dall’ultimo evento distruttivo del 2016 sono ora trascorsi più di 8 anni. Inoltre, guardando al passato, la nostra storia sismica racconta di periodi in cui, purtroppo, si sono verificate delle serie di terremoti distruttivi anche con frequenza annuale come, ad esempio, la serie di 14 forti terremoti succedutisi dal 1688 al 1706, oppure la serie di 6 forti terremoti avvenuti dal 1915 al 1920 (Comerci, 2006). Per approntare buone politiche di prevenzione e per essere pronti ad affrontare la prossima emergenza, è necessario considerare tali caratteristiche sismiche del nostro Paese.