Descrizione 1

Stefano Calcaterra, Piera Gambino, Daniela Niceforo

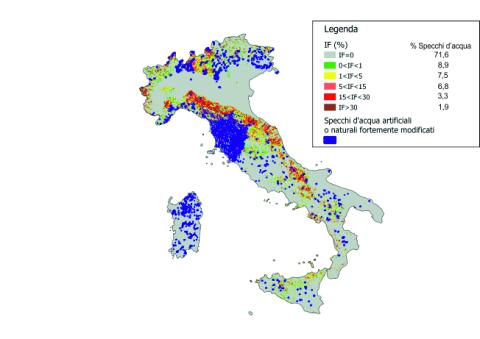

L’indicatore analizza la distribuzione delle grandi e piccole dighe rispetto alla classificazione sismica del territorio nazionale (Mappa delle zone sismiche OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 e successive integrazioni), all'Indice di Franosità del Progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia) e alla distribuzione delle aree in frana. Per l’anno 2024, l’indicatore evidenzia che le superfici di acqua dei laghi artificiali e naturali fortemente modificati (perimetro dell’acqua per grandi e piccole dighe) che ricadono in zone con Indice di Franosità (IF) nullo sono il 71,6%, mentre solo l'1,8% ricade nelle zone con IF più alto (IF>30). Rispetto alla sismicità, il 7,4% di grandi dighe e il 2,2% di piccole dighe ricadono nella zona a sismicità alta (zona sismica 1), mentre rispettivamente il 20,6% e l'11,9% nelle aree a sismicità bassa (zona sismica 4). Non essendoci ancora dati completi sulla distribuzione dei piccoli invasi a scala nazionale il risultato è ancora da considerarsi parziale.

Gli invasi sono corpi idrici, artificiali o naturali fortemente modificati per azione antropica, che si inseriscono all’interno di territori continuamente sottoposti a modificazione geologico-idraulica anche in tempi brevi. L’indicatore fornisce informazioni relative alla distribuzione delle grandi e piccole dighe (L. 21 ottobre 1994 n. 584) e dei relativi invasi rispetto ad alcune condizioni geologiche di pericolosità: la pericolosità sismica, l’Indice di Franosità e la distribuzione delle frane censite dall’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI). Gli invasi artificiali sono classificati in grandi dighe, di competenza del DG Dighe (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile-MIT, Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche e fornitore del dato) e piccole dighe/laghetti collinari/piccoli invasi, le cui competenze sono attribuite alle regioni/province autonome che oltre a dover predisporre il censimento completo, per rispondere alla Direttiva 2000/60/CE in materia di qualità delle acque, in alcuni casi, ne definiscono anche il “fattore di rischio ambientale” correlato. Le grandi dighe comprendono gli sbarramenti o le traverse di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi: per dimensioni inferiori dello sbarramento e volume sono classificati come piccoli invasi. Per le dighe geolocalizzate l'indicatore fornisce il risultato, in termini statistici, dell’intersezione con la classificazione sismica nazionale aggiornata al 2023 dal Dipartimento della Protezione Civile (https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica/). Inoltre, nei casi in cui si dispone della geoperimetrazione ufficiale degli specchi d’acqua associati alle grandi e piccole dighe, viene analizzata anche la loro distribuzione rispetto all’Indice di Franosità e ai corpi di frana ricadenti in un buffer di 200 m, forniti dal Progetto IFFI (IdroGEO - Inventario Frane IFFI isprambiente.it).

Individuare la distribuzione delle dighe/invasi artificiali o naturali fortemente modificati sul territorio nazionale rispetto alla classificazione sismica vigente (OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 e successive integrazioni), al censimento delle frane del Progetto IFFI e ai parametri da esso derivati (Indice di Franosità-IF). Tale indicatore può essere di supporto alla valutazione dei rischi ambientali che si possono manifestare in relazione all'evolversi di fenomeni naturali o indotti da cause antropiche e fornire, quindi, un contributo per la tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e per la salvaguardia della vita umana.

La Legge 21 ottobre 1994 n. 584 e successiva Circ. Ministero LL.PP. 482/199 e il D.P.R. 1° novembre 1959 n. 1363 (di cui sopravvive la prima parte, contenente norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio) sono le principali norme di legge di carattere tecnico e amministrativo riguardanti la classificazione tra grandi dighe e piccoli invasi e la definizione delle competenze in materia. Le ulteriori normative vigenti (Circolare Min. LL.PP. 28 agosto 1986, n. 1125; Circolare Min. LL.PP. 4 dicembre 1987, n. 352; Legge 21 ottobre 1994, n. 584; Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806; D.Min. LL.PP. 24/3/82; L. 183/89; DL 507/94 conv. L 584/94; L 139/04; D.L.152/06; D.M. 14 gennaio 2008, D.M. II.TT. 26 giugno 2014) individuano, inoltre, gli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle Grandi Dighe in conseguenza della variata legislazione nazionale in materia di rischio sismico (L. 64/74, L 139/04, OPCM 3519 28 aprile 2006) e dettano gli indirizzi operativi per l'organizzazione e la gestione delle condizioni di criticità idrogeologica e idraulica (DPCM 27/02/2004, Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014). Con il D.L. 14 maggio 2024, n. 94 “Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, vengono regolamentati gli interventi sulle dighe esistenti e la vigilanza sulle opere di derivazione diventando anche un punto di riferimento per le regioni, che potranno aggiornare le normative applicabili alle "piccole dighe” (https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/dighe-pubblicato-gazzetta-il-nuovo-regolamento).

In materia di sicurezza sismica sono state emanate diverse circolari (Circolare DG Dighe 27 settembre 2017, n.21530; Circolare DG Dighe n. 25157 del 8 novembre 2017, Circolare della D.G. Dighe 18 marzo 2019 n. 6660, Circolare della D.G. Dighe 3 luglio 2019 n. 16790) che forniscono indicazioni relativamente alle metodologie e ai contenuti per la valutazione della pericolosità sismica in corrispondenza di uno sbarramento, e aggiornano le procedure dei controlli straordinari a seguito di eventi sismici. Alcune normative regionali (L.R. Toscana 28/07/2014, n.43; L.R. Piemonte 6/10/2003, n.25 e relativi Regolamenti regionali: n.12/R del 9/11/2004, e n.1/R del 29/01/2008; L.R. Abruzzo 27/06/2013, n.18; L.R. Valle d’Aosta 29/03/2010, n.13, e D.G.R. 2073 del 30/7/2010; L.R. Sardegna 31/10/2007, n.12) contengono la definizione delle categorie di rischio degli invasi anche sulla base di quanto proposto nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, Servizio previsione e prevenzione, del 31 luglio 1991 (n. prev. 2554 gen. 804 “Metodo per la determinazione del rischio potenziale dei piccoli invasi esistenti"). Le Norme Tecniche per le Costruzioni D. Min. II.TT. 17 gennaio 2018) (All. A) prevedono che l'azione sismica di riferimento per la progettazione di un’opera venga definita sulla base dei valori di pericolosità sismica proposti dall’INGV nel progetto S1 (Proseguimento della assistenza a DPC per il completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003). In ultimo, nel “Metodo per la determinazione del rischio potenziale dei piccoli invasi esistenti”, proposto dal Dipartimento della Protezione Civile (Nota P.C.M.-Dip. Prot. Civile 30 luglio 1991, n. prev. 2554 gen. 804), è fornita la definizione di Fattore Globale di Rischio R di un invaso come prodotto di tre fattori (R=AxBxC) in cui: - Fattore A (valutazione di rischio “Ambientale”), valutabile in rapporto a: rischio sismico, rischio frane, rischio di tracimazione, rischio legato alle modalità di esercizio (ciclicità di svuotamento); - Fattore B (valutazione di rischio “Strutturale”), valutabile in rapporto a: stato di conservazione/sicurezza della struttura, funzionalità della tenuta, qualità della fondazione, funzionalità degli organi di scarico, affidabilità della conduzione; - Fattore C (valutazione del rischio “Potenziale”), valutabile in rapporto a: densità di edificazione e presenza di insediamenti significativi (per finalità di protezione civile, per quantità di popolazione, per valore). Non ci sono obiettivi fissati dalla normativa riguardanti l'indicatore in oggetto.

Descrizione 2

Castelli S., Cassese E., Frosio N., Magno A., Ropele P., Sainati F., Valgoi P. and Masera A. (2010) Small Dams in Italy. Proceedings of the 8th ICOLD European Club Symposium Dam Safety-Sustainability in a Changing Environment 22nd-23rd September 2010 Innsbruck, Austria; Giornata di studio sui temi: I comportamenti delle dighe italiane in occasione di terremoti storici. La situazione delle piccole dighe in Calabria (Prof. G. Principato). Roma 28 marzo 2017; IFFI-inventario dei fenomeni franosi: https://www.progettoiffi.isprambiente.it/; ITCOLD-Comitato Italiano Grandi Dighe, Le Piccole Dighe in Italia. Rapporto GdL, 2017; Provincia di Bolzano; Provincia di Macerata (Genio Civile); Regione Abruzzo: S.I.T. regione Abruzzo http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet; Regione Campania www.difesa.suolo.regione.campania.it; Regione Friuli Venezia Giulia http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS; Regione Emilia-Romagna; Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche e Difesa del Suolo; Regione Lombardia; Regione Marche: provincia di Macerata (Genio Civile); Regione Umbria: Provincia di Terni http://sia.umbriaterritorio.it; Regione Valle d'Aosta; Regione Veneto; Regione Toscana https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/372; Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/; ARPA Sicilia; Regione Sicilia https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/laghi-e-invasi/, http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PianoGestioneDistrettoIdrograficoSicilia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche https://dgdighe.mit.gov.it/; RemTech EXPO ESONDA-Convegno, “Aspetti Ambientali delle dighe”, Ferrara 20 settembre 2024.

L’analisi dell’esposizione alla pericolosità sismica e geologico-idraulica degli invasi artificiali può essere condotta solo a fronte della georeferenziazione dei corpi diga e degli invasi a essi relativi. Ad oggi l’informazione in merito ai corpi diga è completa solo per le grandi dighe, poiché il dato nazionale è fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche, mentre per le piccole dighe è parziale per alcune regioni e assente per altre. Diversamente, la perimetrazione degli specchi d’acqua è parziale per entrambe le tipologie di invasi. Infine, non tutte le regioni hanno provveduto a pubblicare o attuare la classificazione del rischio per i piccoli invasi, che viene quindi presentato solo per alcune regioni dell’Italia centro-settentrionale.

Dovranno essere acquisite le informazioni complete riguardanti la georeferenziazione dei piccoli invasi e degli specchi d’acqua artificiali alla scala regionale/nazionale e la classificazione del rischio.

Qualificazione dati

ITCOLD (Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

Regione Molise

Regione Piemonte

Per le grandi dighe: Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Per i piccoli invasi i dati sono forniti dalle regioni/province autonome, dagli enti ai quali è demandato il censimento o la gestione, o resi pubblici sui relativi portali web. Ulteriori informazioni geografiche sugli specchi d'acqua relativi a sbarramenti sia artificiali, sia fortemente modificati sono contenute nel Data Base predisposto dalle regioni per la Direttiva Quadro Acque (shape file dei corpi idrici superficiali – Laghi - Reporting WISE2016). Le informazioni riguardanti le frane sono estratte dal Progetto IFFI di ISPRA mentre la classificazione sismica è pubblicata dal Dipartimento di Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nazionale per le grandi dighe, Regionale (19/20) per i piccoli invasi.

2023 (mappa classificazione sismica nazionale DPC), 2024

Qualificazione indicatore

I dati vettoriali di base riguardanti le grandi e piccole dighe sono analizzati, elaborati e interrogati attraverso uno strumento di interfaccia geografica con gli strati informativi della franosità e sismicità del territorio nazionale. I risultati ottenuti vengono espressi in termini statistici.

Ad oggi, l’indicatore evidenzia che la percentuale di porzioni di specchi d'acqua artificiali o naturali fortemente modificati, classificati sia come grandi, sia come piccole dighe, ricadenti in zona con più alto Indice di Franosità (IF>30) è pari a circa il 2%, mentre la più alta percentuale (72%) ricade nelle zone con IF nullo. Rispetto alla sismicità, sia le grandi dighe sia le piccole presentano la più alta concentrazione nelle aree a sismicità medio-bassa (zona 3) con valori rispettivamente pari a 35% e 59%. Non è possibile fornire una valutazione dello stato, vista l'incompletezza delle informazioni riguardanti l'estensione delle superfici d'acqua, necessarie per la definizione dell'esposizione al rischio da frana per tutte le tipologie di invasi.

Rispetto al 2022 le informazioni in merito alla geolocalizzazione delle dighe e degli specchi d'acqua sono in numero maggiore. Il campione di dati è comunque ancora incompleto per alcune regioni per le quali si dispone solo delle informazioni riguardanti le grandi dighe.

Dati

Tabella 1: Percentuale di specchi d’acqua interessati da dissesti (frane, DGPV e aree a franosità diffusa) in un buffer di 200 m (2024)

Elaborazione ISPRA su dati regionali

Figura 1: Distribuzione dei centroidi delle grandi dighe di competenza statale e delle piccole dighe regionali rispetto alle zone sismiche ai sensi dell’OPCM 3274/03 e successivo Opcm n. 3519 del 28 aprile 2006 (Classificazione sismica aggiornata a marzo 2023)

Elaborazione ISPRA su dati del MIT-DG e dati regionali

La distribuzione delle dighe rispetto alle zone sismiche definite dall'OPCM 3274/03 è riportata in Figura 1 dove si evidenzia come la più alta percentuale di grandi dighe (34,8%) ricade nella zona sismica 3 (medio-bassa), mentre per le zone rispettivamente a più alta e bassa sismicità (rispettivamente zona sismica 1 e 4) le percentuali scendono al 7,4% e 20,6%. Per le piccole dighe l’analisi ha interessato 19 regioni per le quali è possibile individuare, con relativa certezza, gli invasi di natura artificiale o naturali fortemente modificati. Le percentuali sono pari al 2,2% per la zona a più alta pericolosità (zona 1) e all’11,9% per la zona 4 mentre, anche per le piccole dighe, il valore più alto si mostra per la zona 3 (58,6%). L’analisi della distribuzione degli invasi rispetto all’Indice di Franosità (IF) del Progetto IFFI (indice calcolato su una maglia di lato 1 km e pari al rapporto percentuale dell’area in frana sulla superficie della cella) è stata condotta utilizzando la perimetrazione degli specchi d’acqua forniti dalla Direttiva Quadro Acque (Reporting WISE2016) e da dati regionali (Figura 2). Ogni superficie d’acqua è discretizzata in maglie di 1 km2 alle quali è attribuito un IF percentuale. La più alta percentuale di superfici d’acqua (71,6%), relative a grandi che piccoli invasi, ricade in aree dove non si presentano frane, mentre solo l’1,9% ricade in area con IF maggiore del 30%. In particolare, del campione di dati disponibile per le Grandi Dighe (330 superfici d’acqua) solo il 2%, ricadenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana, presentano i corrispondenti specchi d’acqua interamente ricadenti in aree con indice di franosità >30, in tutti gli altri casi si tratta solo di porzioni ma che, solo in pochi casi, raggiungono il 90% dell’estensione del lago. La tabella 1 riporta i risultati di un’analisi specifica, relativa alla distribuzione delle frane in un buffer di 200 m attorno agli invasi, condotta su 10 regioni per le quali si dispone della georeferenziazione degli specchi d’acqua delle grandi dighe e dei piccoli invasi. Si tratta delle Regioni Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Abruzzo e Sardegna a cui si sono aggiunte, per il 2024, Lombardia, Emilia Romagna e Basilicata. La più alta percentuale di invasi ricadenti in aree che presentano frane in un buffer di 200 m attorno agli specchi d'acqua si osserva per la regione Umbria ed è pari al 71,4% e scende al 2% per il Veneto. In ultimo, la Figura 3 mostra la distribuzione percentuale degli invasi nelle classi di rischio definite rispettivamente dalle regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Abruzzo, e dalle province di Arezzo e Livorno. Tali classi, proposte dalla Nota P.C.M.-Dip. Prot. Civile 30 luglio 1991, sono il risultato degli studi idraulici condotti a valle delle dighe, dello stato di manutenzione delle opere e della analisi della vulnerabilità ai dissesti dell’invaso. La Provincia di Livorno mostra la più alta percentuale di invasi con alto rischio (80%).