Descrizione 1

Giovanni Finocchiaro, Silvia Iaccarino, Mariangela Soraci

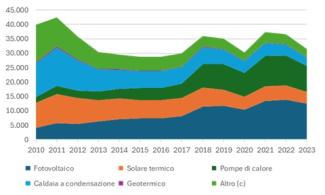

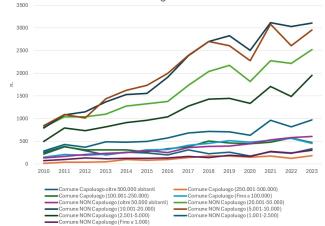

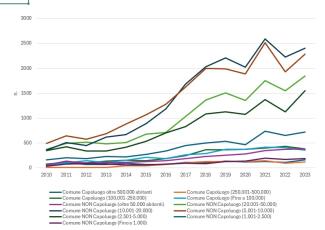

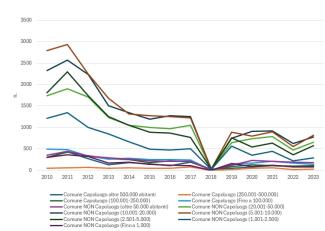

L’indicatore fotografa, dal 2010 al 2023, l’evoluzione delle tecnologie a basso impatto ambientale adottate nei fabbricati di nuova realizzazione in Italia. Dal 2010 al 2021 i nuovi edifici italiani hanno adottato sempre più fotovoltaico e pompe di calore, grazie agli incentivi e obblighi dell’Unione Europea; nel 2022‑2023, invece, le installazioni diminuiscono, rivelando la dipendenza dagli incentivi. La diffusione è massima nei comuni medi, più lenta nei grandi centri (vincoli sui tetti) e nei micro‑comuni (reti deboli). L’utilizzo di caldaie a condensazione crolla, tuttavia torna a crescere quando sono riproposti bonus e sistemi ibridi. Per stabilizzare la transizione servono incentivi stabili al fotovoltaico, reti elettriche potenziate per le pompe di calore e ritiro definitivo delle caldaie a gas.

L’indicatore misura la diffusione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale installate nei nuovi edifici per i quali è stato rilasciato il permesso di costruire, tra cui: fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, caldaie a condensazione, geotermico e altre soluzioni non convenzionali.

Esso intende rappresentare la misura della sostenibilità energetica del comparto edilizio e consente di valutare il grado di allineamento dell’edilizia alle politiche di transizione ecologica e neutralità climatica.

Monitorare il livello di penetrazione delle tecnologie energetiche sostenibili nel comparto edilizio, anche con riferimento alla distribuzione territoriale per densità urbana, per valutare l’efficacia delle politiche energetiche e ambientali a supporto della transizione ecologica.

- Direttiva 2010/31/UE

Prestazione energetica nell’edilizia (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive)

Testo consolidato (modificato dalla Direttiva (UE) 2018/844): - Regolamento (UE) 2021/1119

Legge europea sul clima – European Climate Law

Stabilisce l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)

Documento strategico per energia e clima al 2030. - Strategia a lungo termine per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale

Strategia di lungo termine LTRS ai sensi della Direttiva 2018/844/UE

Descrizione 2

Qualificazione dati

Istat

Istat – Statistiche sui permessi di costruire (vari anni) https://www.istat.it/tavole-di-dati/statistiche-sui-permessi-di-costruire-anno-2023/

Nazionale

2010 – 2023

Qualificazione indicatore

L’indicatore considera il numero totale di edifici nuovi dotati di ciascun tipo di impianto sostenibile rilevato da Istat. È possibile calcolare sia i valori assoluti, sia le percentuali rispetto al totale dei nuovi edifici costruiti in ciascun anno.

Nel 2023 si osserva una contrazione diffusa della diffusione di tecnologie impiantistiche sostenibili nei nuovi edifici rispetto al 2022. In particolare, gli edifici dotati di impianto fotovoltaico scendono da 13.852 a 12.482, mentre quelli con pompe di calore passano da 10.403 a 9.073. Anche il solare termico subisce un calo significativo (da 5.024 a 4.056 fabbricati), così come le caldaie a condensazione (da 3.744 a 2.858) e le altre tecnologie meno diffuse come il geotermico (–20 unità) e le soluzioni “altre” (–525 unità).

Questo arretramento generalizzato coinvolge tutte le tipologie di impianto e segnala un rallentamento strutturale nella transizione impiantistica sostenibile del comparto edilizio. La flessione segue un triennio positivo (2020–2022) fortemente influenzato da incentivi straordinari, in particolare il Superbonus. La dinamica del 2023 conferma quindi una vulnerabilità sistemica: l’adozione di tecnologie sostenibili nei nuovi edifici non risulta ancora consolidata, ma fortemente condizionata dalla presenza o meno di incentivi pubblici. La riduzione simultanea di tutte le tecnologie rilevate comporta una minore incidenza del nuovo costruito sul miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali del patrimonio edilizio nazionale questo fa propendere per fornire una valutazione negativa dello stato.

Tra il 2010 e il 2022 si osserva un trend tendenzialmente positivo nella diffusione delle tecnologie sostenibili nei nuovi edifici, con una crescita progressiva del fotovoltaico (da 492 a 1.492 unità) e delle pompe di calore (da 280 a 1.198 unità, dati da Tabella 1). Il picco massimo per molte tecnologie si colloca tra il 2021 e il 2022, sostenuto da politiche incentivanti come il Superbonus 110%. Tuttavia, nel 2023 si registra un’inversione netta di tendenza: tutte le principali tecnologie – fotovoltaico, pompe di calore, solare termico, geotermico – mostrano un calo, con valori inferiori rispetto al 2022. Questo rallentamento segnala una fragilità strutturale del sistema, ancora troppo legato alla presenza di bonus economici temporanei. Sebbene il trend di lungo periodo rimanga positivo, la recente flessione mette in evidenza una discontinuità preoccupante che potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi ambientali, se non accompagnata da misure strutturali e stabili.

Dati

Tabella 1:Fabbricati residenziali nuovi per tipologia dell'impianto e classi di comune

Elaborazione ISPRA su dati Istat

(a) Per "Altro" si intende nessuna delle tipologie indicate nella tabella

Le tecnologie impiantistiche sostenibili più diffuse nelle nuove costruzioni restano il fotovoltaico e le pompe di calore (Figura 1 e 2). Tuttavia, i dati aggiornati mostrano un arretramento nel 2023 rispetto ai massimi del 2022, a conferma di una certa instabilità della traiettoria evolutiva. Il calo è osservabile in quasi tutte le tecnologie considerate e testimonia quanto il settore edilizio resti fortemente condizionato dalla presenza o meno di misure incentivanti. L’assenza di un meccanismo strutturale rende difficile consolidare le tecnologie sostenibili come standard del mercato. Nei comuni capoluogo con oltre 500.000 abitanti, nel 2023 si contano 231 fabbricati dotati di impianto fotovoltaico e 114 con pompe di calore, mentre nei comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti, tali valori risultano più alti, rispettivamente 572 e 435, confermando la maggiore incidenza nei centri di medie dimensioni. Nei comuni più piccoli l’adozione, pur numericamente rilevante, risulta più discontinua e frammentata, a causa di vincoli economici, infrastrutturali o di capacità progettuale (Tabella 1).

In termini di tecnologie, fotovoltaico e pompe di calore costituiscono il binomio più efficace per ridurre le emissioni del comparto edilizio (Figura 3). Tuttavia, la loro penetrazione varia significativamente con la dimensione del comune. Nelle grandi città si conferma la necessità di incentivi stabili e di dismissione delle ultime caldaie a condensazione (Figura 4), ancora presenti come tecnologia di transizione. Nei centri medi il passaggio da caldaie a pompe di calore appare già ben avviato, mentre nei piccoli comuni si evidenzia la necessità di investimenti nelle reti elettriche e in competenze locali per favorire il pieno utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta in loco.

In conclusione, la distribuzione spaziale e la variazione temporale degli impianti confermano che la “transizione energetica” in edilizia è in corso ma non ancora strutturale. Per consolidarla, potrebbero essere necessarie politiche differenziate e stabili, in grado di accompagnare efficacemente territori con caratteristiche molto eterogenee.