Descrizione 1

Daniela Paganelli, Raffaele Proietti, Marina Pulcini, Laura Sinapi, Andrea Strollo

La perdita fisica definisce la superficie di fondo marino persa a causa delle modifiche permanenti del substrato e/o della morfologia del fondo marino indotte da attività e/o opere antropiche, quali ad esempio opere di difesa costiera, infrastrutture portuali, parchi eolici, cavi e condotte ecc. Essa concorre a definire il livello di Integrità del fondo marino (Descrittore 6), come definito ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino 2008/56/CE (MSFD) e della Decisione 2017/848/CE.

L’indicatore “perdita fisica” misura l’estensione e l’incidenza delle diverse tipologie di opere e/o attività sul fondo marino in totale e per tipo di Habitat. Tali dati permettono di popolare il Criterio D6C1 (perdita fisica totale) e il Criterio D6C4 perdita fisica per tipi di habitat (Broad Habitat Types), sensu MSFD.

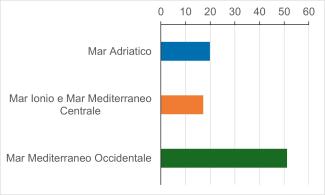

Nei mari italiani la perdita fisica presenta valori compresi tra 19-34 km2, rilevati nella MRU Mar Ionio e Mar Mediterraneo centrale e nella MRU Mar Adriatico, rispettivamente 19,9 km2 e 34 km2 di estensione, e i circa 51 km2 osservati nella MRU Mar Mediterraneo occidentale.

L’indicatore perdita fisica permette di quantificare l'estensione dei fondi marini interessati da modifiche permanenti dovute ad alterazioni della morfologia e/o della natura del substrato, imputabili ad attività e/o opere antropiche, quali: opere di difesa costiera, infrastrutture portuali, cavi e condotte, piattaforme offshore, parchi eolici, pozzi per l’estrazione e la ricerca di idrocarburi (di seguito pozzi), rigassificatori GNL e le cave di sabbie relitte sottoposte ad attività di dragaggio (di seguito cave di sabbie relitte). Il calcolo è effettuato utilizzando la superficie reale per opere di difesa costiera e infrastrutture portuali; in tutti gli altri casi, è rappresentato il footprint, definito sulla base di specifici buffer associati a punti e linee rappresentativi degli elementi considerati (Foden et al., 2011; Paganelli et al, 2017; HELCOM, 2018, ICES 2019).

Per ogni categoria di opera sono stati considerati i dati disponibili più recenti: per porti e opere di difesa costiera i dati sono aggiornati al 2018, per cavi e condotte i dati, forniti da IIM, sono aggiornati al 2020, mentre nei restanti casi (piattaforme offshore e pozzi, parchi eolici, rigassificatori GNL, cave di sabbie relitte) i dati sono aggiornati al 2025, aggiornando per alcuni elementi anche i buffer. Sono state inserite le aree interessate dal dragaggio di sabbie relitte (cave di sabbie relitte), mentre non sono state considerate quelle interessate dall’affondamento dei relitti.

Viene calcolata anche la perdita fisica per tipo di attività e per tipo di habitat, utilizzando i Broad Habitat Types (BHT) e, limitatamente all’habitat Posidonia beds, gli Other Habitat Types (OHT) (EUSeaMap, 2023).

Il calcolo viene effettuato per le tre Marine Reporting Unit (MRU) di competenza dello Stato italiano: “Mar Adriatico”, “Mar Ionio e mar Mediterraneo centrale” e “Mar Mediterraneo occidentale”.

Valutare l’estensione del fondo marino interessato da modifiche permanenti associate ad attività antropiche (posa di infrastrutture e dragaggi) allo scopo di popolare i criteri D6C1 (estensione territoriale e distribuzione della perdita fisica (modifica permanente) del fondale marino naturale) e D6C4 (l'entità della perdita del tipo di habitat dovuta a pressioni antropiche non supera una determinata percentuale dell'estensione naturale del tipo di habitat nella zona di valutazione), come definiti nella Decisione UE 848/2017.

In generale, l’indicatore permette di valutare le variazioni nel tempo della perdita fisica, totale, per attività e per tipo di habitat, nelle tre MRU presenti sul territorio italiano.

- Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino, recepita in Italia con il D. Lgs. 190/2010 e Decisione (UE) 2017/848,

- D.M. Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 15/02/ 2019 “Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali”.

- European Commission, 2022. MSFD CIS Guidance Document No. 19, Article 8 MSFD, May 2022. https://circabc.europa.eu/ui/group/326ae5ac-0419-4167-83ca-e3c210534a69/ library/d2292fb4-ec39-4123-9a02-2e39a9be37e7/details

- D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010

- DPCM 10 ottobre 2017

- DM del 15 febbraio 2019

- DM del 2 febbraio 2021

- DPCM 7 luglio 2022

In particolare, il calcolo della perdita fisica, che prevede il popolamento dei criteri D6 C1, D6 C4 e D6 C5 (non considerato in questo lavoro) ricade tra gli obblighi per l'implementazione della Direttiva MSFD (D.Lgs.n.190/2010). La Direttiva prevede che, per prevenirne il degrado e ripristinare gli ecosistemi marini danneggiati, ogni Paese deve mettere in atto le misure necessarie a conseguire (o mantenere) un buono stato ambientale (Good Environmental Status o GES), cioè uno stato in grado di preservare la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani puliti, sani e produttivi, nonché l’utilizzo dell’ambiente marino a un livello sostenibile. Il GES viene determinato sulla base di 11 descrittori qualitativi dell’ambiente marino che fanno riferimento a molteplici aspetti degli ecosistemi marini; la perdita fisica è uno degli elementi che concorre alla definizione del Descrittore Integrità del fondo (D6).

Descrizione 2

AAVV, Programmi di Monitoraggio per la Strategia Marina Art. 11, D.Lgs. 190/2010 – SCHEDE Metodologiche 2021

Evans D., Condé S. & Royo Gelabert E. (2014). Crosswalks between European marine habitat typologies - A contribution to the MAES marine pilot. ETC/BD report for the EEA.

Evans D., Aish A., Boon, A., Condé, S., Connor, D., Gelabert, E. Michez, N., Parry, M., Richard, D., Salvati, E. & Tunesi, L., 2016. Revising the marine section of the EUNIS Habitat classification - Report of a workshop held at the European Topic Centre on Biological Diversity, 12 & 13 May 2016. ETC/BD report to the EEA

Foden J., Rogers S.I. and Jones A.P. (2011) Human pressures on UK seabed habitats: a cumulative impact assessment. Marine Ecology Progress Series 428, 33–47

HELCOM (2018): Thematic assessment of cumulative impacts on the Baltic Sea 2011-2016. Baltic Sea Environment Proceedings No. 159. Available at: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/holistic-assessm

ICES. 2019. Workshop on scoping of physical pressure layers causing loss of benthic habitats D6C1–methods to operational data products (WKBEDLOSS).ICES Scientific Reports. 1:15. 49 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.5138

ICES. 2019. Workshop to evaluate and test operational assessment of human activities causing physical disturbance and loss to seabed habitats (MSFD D6 C1, C2 and C4) (WKBEDPRES2). ICES Scientific Reports. 1:69. 87 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.5611

Paganelli D., P. La Valle, M. Pulcini, R. Proietti, L. Nicoletti, B. La Porta, L. Lattanzi, A. Pazzini, M. Targusi and M. Gabellini (2017). Towards an evaluation of physical loss pressure in the Italian seas for the implementation of the marine strategy framework directive. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom1-9. Marine Biological Association of the United Kingdom, 2017 doi:10.1017/S002531541700091

Paramana Th., Dassenakis M., Paraskevopoulou V., Papadopoulou N., Smith C, Reizopoulou S, Raicevich S., Pulcini M., Ronchi Fr., Penna M., Nguyen Xuan A, Proietti R., Maltese S., Lauria V., Garofalo G., Mavrič B. Klančnik K., Kaučič R., Caserman H., Russo T., Vrgoc N., Isajlovic I., Streftaris N., Pagkou P. Screening and assessing physical pressures compromising sea - floor integrity in the Adriatic subregion and Greece. Ocean & Coastal Management 251, 2024, 107046. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107046

SNPA, Schede metodologiche utilizzate nei programmi di monitoraggio del secondo ciclo della Direttiva Strategia Marina (D.M. 2 febbraio 2021), Pubblicazioni tecniche SNPA, 2024 ISBN 978-88-448-1236-2 © Pubblicazioni tecniche SNPA 2024 https://www.snpambiente.it/notizie/snpa/schede-metodologiche-utilizzate-nei-programmi-di-monitoraggio-del-secondo-ciclo-della-direttiva-strategia-marina-d-m-2-febbraio-2021/

Vasquez M., Manca E., Inghilesi R., Marti , S., Agnesi S., Al Hamdani Z., Annunziatellis A., Bekkby T., Pesch R.,Askew A., Bentes L., Castle L., Doncheva V., Drakopoulou V., Gonçalves J., Laamanen L., Lillis H., Loukaidi V., McGrath F., Mo G., Monteiro P., Muresan M., O'Keeffe E., Populus J., Pinder J., Ridgeway A., Sakellariou D., Simboura M., Teaca A., Tempera, F., Todorova V., Tunesi L. and Virtanen E. EUSeaMap 2019, A Euro pean broad -scale seabed habitat map, Technical Report, 2019 EUSeaMap 2019, A European ad-scale seabed habitat map, technical report

- assenza di criteri di valutazione;

- diverse dimensioni e forma delle aree geografiche di riferimento (MRU).

Qualificazione dati

MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Ministero della Difesa - Istituto Idrografico della Marina

L'accessibilità varia in funzione del tipo di dato:

- BHT (EUNIS, livello 3): https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/; https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification

- opere di difesa e infrastrutture portuali: elaborazioni ISPRA (digitalizzazione in ambiente GIS) su ortofoto AGEA (dato distribuito da gn.mase.gov.it)

-Parchi eolici e rigassificatori GNL presso il Portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA https://va.mite.gov.it/it-IT

- Piattaforme offshore, pozzi per idrocarburi: dati forniti da https://emodnet.ec.europa.eu/en/human-activities

per tutti gli altri dati di base forniti dal Ministero della Difesa (Istituto Idrografico della Marina Militare);

Nazionale (I)

Ottobre 2025

Qualificazione indicatore

L’indicatore perdita fisica è calcolato, per ogni MRU, come somma algebrica della perdita fisica misurata per ogni attività antropica; viene inoltre calcolata la perdita fisica per tipo di habitat – BHT OHT, EUSeaMap 2023, EUNIS livello 3.

L’indicatore è espresso in km2 (corrispondenti all'estensione di fondo marino perso).

La perdita fisica è rappresentata, per ogni MRU, come: - perdita fisica (in km2) - perdita fisica per tipo di attività (in %) - perdita fisica per tipo di habitat (km2) - per ogni tipo di habitat, come perdita fisica per tipo di attività (%).

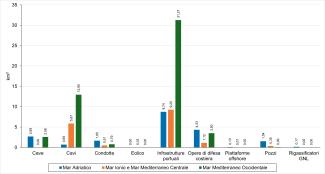

Nei mari italiani la perdita fisica presenta valori compresi tra 19-34 km2, rilevati nella MRU Mar Ionio e Mar Mediterraneo centrale e nella MRU Mar Adriatico, che misurano, rispettivamente, 19,9 km2 e 34 km2 di estensione, e circa 51 km2 osservati nella MRU Mar Mediterraneo occidentale (Figura 1). Essa risulta essere generata dalle seguenti categorie di opere: cavi, condotte, infrastrutture portuali, opere di difesa costiera, piattaforme offshore e pozzi, cave di sabbia relitte, rigassificatori GNL, parchi eolici (Figura 2). In diretta relazione con la natura e le caratteristiche delle opere che la generano, la perdita fisica presenta una distribuzione più uniforme in prossimità della costa, diventando irregolare e sporadica procedendo verso largo.

Non è possibile descrivere/valutare il trend in quanto i parametri legati al primo popolamento sono cambiati

Dati

Figura 2: Perdita fisica per attività

Elaborazione ISPRA su dati:

- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

- Ministero della Difesa - Istituto Idrografico della Marina

- Ortofoto AGEA (gn.mase.gov.it)

- Portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it/it-IT)

- European Marine Observation and Data Network (EMODnet - https://emodnet.ec.europa.eu/en)

Dati per Figura 2

Elaborazione ISPRA su dati:

- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

- Ministero della Difesa - Istituto Idrografico della Marina

- Ortofoto AGEA (gn.mase.gov.it)

- Portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it/it-IT)

- European Marine Observation and Data Network (EMODnet - https://emodnet.ec.europa.eu/en)

Figura 1: Perdita fisica

Elaborazione ISPRA su dati:

- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

- Ministero della Difesa - Istituto Idrografico della Marina

- Ortofoto AGEA (gn.mase.gov.it)

- Portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it/it-IT)

- European Marine Observation and Data Network (EMODnet - https://emodnet.ec.europa.eu/en)

Tabella 1: Perdita fisica per tipo di habitat

Elaborazione ISPRA su dati:

- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

- Ministero della Difesa - Istituto Idrografico della Marina

- Ortofoto AGEA (gn.mase.gov.it)

- Portale Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA (https://va.mite.gov.it/it-IT)

- European Marine Observation and Data Network (EMODnet - https://emodnet.ec.europa.eu/en)

A3 Infralittoral rock and other hard substrata

A4.26 or A4.32 Mediterranean coralligenous communities moderately exposed to hydrodynamic action or Mediterranean coralligenous communities sheltered from hydrodynamic action

A4.26D Coralligenous platforms

A4.27 Faunal communities on deep moderate energy circalittoral rock

A4 Circalittoral rock and other hard substrata

A5.13 Infralittoral coarse sediment

A5.14 Circalittoral coarse sediment

A5.23 Infralittoral fine sands

A5.25 Circalittoral fine sand

A5.26 Circalittoral muddy sand

A5.33 Infralittoral sandy mud

A5.34 Infralittoral fine mud

A5.35 Circalittoral sandy mud

A5.36 Circalittoral fine mud

A5.38 Mediterranean biocoenosis of muddy detritic bottoms

A5.39 or A5.46 or A5.38 Mediterranean biocoenosis of coastal terrigenous muds or Mediterranean biocoenosis of coastal detritic bottoms or Mediterranean biocoenosis of muddy detritic bottoms

A5.39 or A5.47 Mediterranean biocoenosis of coastal terrigenous muds or Mediterranean communities of shelf-edge detritic bottoms

A5.39 Mediterranean biocoenosis of coastal terrigenous muds

A5.46 Mediterranean biocoenosis of coastal detritic bottoms

A5.47 Mediterranean communities of shelf-edge detritic bottoms

A5.535 [Posidonia] beds

A5.5353 Facies of dead "mattes" of [Posidonia oceanica]

A6.11 Deep-sea bedrock

A6.2 Deep-sea mixed substrata

A6.3 Deep-sea sand

A6.4 Deep-sea muddy sand

A6.51 or A6.511 or A6.4 Mediterranean communities of bathyal muds or Facies of sandy muds with Thenea muricata or Deep-sea muddy sand

A6.51 Mediterranean communities of bathyal muds

A6.511 Facies of sandy muds with Thenea muricata

A6.52 Communities of abyssal muds

In tutte le MRU la categoria di opera che più di ogni altra incide sulla perdita fisica è quella delle infrastrutture portuali, con valori compresi tra 31.268 m2 nella MRU Mar Mediterraneo occidentale e 9.253 m2 nella MRU Mar Ionio e mar Mediterraneo centrale. Nella MRU Mar Adriatico la perdita fisica maggiore è sempre da imputare alle infrastrutture portuali con 8.739 m2 seguita dalle difese costiere (4.326 m2) e le cave con 2.693 m2.

In particolare, la Figura 2 (MRU Mar Adriatico) mostra come la perdita fisica, che in totale assume il valore di 19,9 km2, sia dovuta principalmente a infrastrutture portuali (8,7%), opere di difesa costiera (4,3%) e cave (2,7%).

Nella MRU Mar Ionio e Mar Mediterraneo centrale (Figura 2), la perdita fisica è imputabile alle infrastrutture portuali per un’estensione di 9,26 km2e ai cavi per un’estensione di 5,868 km2; in tale MRU è presente l’unico campo eolico ad oggi installato nelle acque italiane con un’estensione di 0,028 km2.

Infine, la perdita fisica osservata nella MRU Mar Mediterraneo occidentale (Figura 2), pur presentando valori di estensione maggiori rispetto a quanto rilevato nelle altre MRU, in accordo anche con la maggior estensione della MRU, conferma una ripartizione per categorie di opere analoga a quanto osservato per la MRU Mar Ionio e Mediterraneo centrale, con la maggiore incidenza delle infrastrutture portuali con un’estensione di 31,27 km2, e dei cavi per 12,96 km2.

Per calcolare la perdita fisica rispetto al tipo di habitat, sono stati presi in esame i BHT (Broad Habitat Type) e gli OHT (Other Habitat Type), EUSeaMap 2023, EUNIS livello 3. In particolare, per gli OHT è stato preso in considerazione l’habitat Posidonia beds, habitat prioritario protetto anche ai sensi della Direttiva Habitat.

Come si può osservare nella Tabella 1, nella MRU Mar Adriatico la perdita fisica interessa prevalentemente gli habitat dei piani infralitorale (Infralittoral sands), con valori rispettivamente di 4,5 km2; valori elevati di perdita fisica sono stati anche rilevati sugli habitat Circalittoral sandy mud, Circalittoral fine mud e Mediterranean biocoenosis of coastal detritic bottomsdove con valori di estensione, rispettivamente, di 1,6, 1,4 e 1,9 km2. In questa MRU le opere che maggiormente interessano gli habitat del piano infralitorale sono le infrastrutture portuali e le opere di difesa; sugli habitat del piano circalitorale insistono maggiormente le condotte e le infrastrutture portuali; infine, per quanto riguarda il piano batiale sono predominanti i cavi.

Nella MRU Mar Ionio e mar Mediterraneo centrale, la perdita fisica interessa maggiormente l’habitat Infralittoral fine sands con estensioni di 3,25 km2, l’habitat Mediterranean biocoenosis of coastal detritic bottoms con 1,46 km2, Mediterranean communities of bathyal muds con estensione di 1,88 km2 e Mediterranean communities of bathyal muds con 2,11 km2 di estensione a confermare il regime batiale già evidenziato nel 2021. Per quanto riguarda i substrati biogenici, la perdita fisica riguarda soprattutto gli habitat del piano infralitorale (Posidonia Beds e Infralittoral rock and biogenic reef) con valori rispettivamente di 0,29 e 0,33 km2. Le infrastrutture portuali e le opere di difesa sono predominanti negli habitat infralitorali, mentre negli altri piani domina la presenza di cavi. Visto che tale MRU è l’unica in cui è presente un parco eolico, vale la pena far presente che esso occupa gli habitat Infralittoral fine sands (0,013 km2), l’habitat Mediterranean bioceoenosis of detritic bottoms e Mediterranean communities of shlf-edge detritic bottoms con rispettivamente 0,002 e 0,011 di estensione di km2.

Infine, nella MRU Mar Mediterraneo occidentale i valori più elevati di perdita fisica sono stati rinvenuti sull’Infralittoral fine sands (9,93 km2) e su habitat profondi (Bathyal mudst) con 5,05 km2

Per quanto riguarda i substrati biogenici sensu MSFD, la perdita fisica interessa maggiormente per l’habitat Posidonia beds (0,12 km2) e Infralittoral rock and Biogenic reef (0,14 km2).

In questa MRU, per quasi tutti gli habitat, il maggior contributo alla perdita fisica è costituito dalle infrastrutture portuali e dai cavi.